| 多摩地域の図書館をむすび育てる会 |

| 多摩地域から東京の図書館を考えるプロジェクト |

| 2003・9 |

| 「本は時を超えて生き、街を超えて駆け、輝く」-それが出来るのは、本に活躍できる「知的な自由の海」があることだ。知的な自由を狭めようとするならば,力をあわせて知る自由の場を確保し、育て、拡げよう。そして、ひとりひとりが知る自由の海をはばたき、その楽しみをたっぷりと経験しながら、「自分で考え、判断し、自分の責任で行動する社会(自己決定社会)」をつくりあげよう。 * この報告書のタイトルとして『本は時を超えて生き、街を超えて駆ける-多摩発・共同保存図書館基本構想-』というプロジェクト案もありました。しかし、できるだけわかりやすいタイトルにしたいということで現タイトルに決めました。上記の文章は、多摩地域の図書館をむすび育てる会会長である黒子恒夫氏が、案のタイトルに寄せて書いたもので、私たちも、この理念を生かし、育っていきたいという思いから引用いたしました。 はじめに 多摩地域の公立図書館は、1960年代末から、その基本機能である資料提供を果たすことに取り組んできました。そのための資料費を確保し、リクエスト制度により求められた資料を確実に提供するよう努めてきました。さらに、児童へのサービス、分館網や移動図書館による全域サービスの展開、地域・行政資料の収集・提供、レファレンス・サービス、「障害者サービス」を行い、全国の公立図書館の先駆けとなりました。 このリクエスト制度が機能したのは各自治体だけの努力ではありません。これを支えた都立図書館の協力貸出の重要性は、強調してもしすぎることはありません。ことに、1987年に立川市に開館した都立多摩図書館は、先行した都立中央図書館との地域分担と位置づけられながらも、都立中央図書館が応じないレファレンス資料、雑誌・新聞も協力貸出の資料として提供し、事実上の機能分担を実現しました。 区市町村の図書館は、資料費、資料の収蔵能力には限界があります。これを支えたのが都立図書館の協力貸出です。この機能に着目して、区市町村の図書館を第一線、都道府県立図書館を第二線図書館とも呼んでいます。市町村立図書館は、この都立図書館の支えをうけながら、「探しています」(都立図書館未所蔵資料の探書情報)やISBN総合目録の活用等、市町村立図書館間の相互協力を進めています。都立図書館にたよるだけでなく、相互の協力で、さらに確実な資料提供を実現するよう図っています。 しかし、2001年度末、都教委で検討された「都立図書館あり方検討委員会報告」が出され、都立図書館は地域分担をやめ、資料の保存年限も有限年数保存に変更し、一タイトル一冊のみの収集・保存にする等の業務改編を、2002年度当初に強行しました。この委員会の検討中にもかかわらず、都立図書館は、複本の除籍を始めました。区市町村立図書館等が、除籍資料を引き取ったため、資料そのものの消滅は免れることができました。 「今回の再編計画でサービス低下はない」との都議会答弁がありながら、昭和25年以前刊行の資料、10万円以上の資料、新刊図書は、2003年9月から協力貸出に応じないと通告してきました。危惧されたように、協力貸出へのダメージが表れてきました。 再編計画の見直しを求めていたわたしたちは、東京都・都立図書館がこの方針を撤回しない以上、独自の方針を立てる必要性を痛感し、都立図書館に代わる第二線図書館を構想する道を選び、本プロジェクトによって2002年10月から対応案の検討に入りました。その後、2003年1月に中間報告を発表し、多摩地域の4か所で説明会を実施し、参加していただいた市民、図書館職員からの意見を集約し、検討を重ねました。 ここでわたしたちは、新たな第二線図書館として、多摩から発し、全都等へ及ぼしていく、デポジット・ライブラリーの基本的な考え方や運営体制について報告し、その実現に向けた方向性を提案します。 目 次 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 第1章 保存と利用をめぐる図書館の現状と課題 1 図書館を使い分ける~図書館の役割分担~ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 (1)まちの図書館(市町村立図書館、区立図書館) (2)都立図書館 (3)小中高等学校の図書館 (4)大学図書館 (5)専門図書館 (6)国立国会図書館 2 保存と利用の現実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 (1)まちの図書館(市町村立図書館、区立図書館) (2)東京都立図書館 (3)小中高等学校の図書館 (4)大学図書館 (5)専門図書館 (6)国立国会図書館 第2章 東京にデポジット・ライブラリー(Deposit Library)を作ろう 1 デポジット・ライブラリー(Deposit Library)とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 2 なぜ東京にデポジット・ライブラリーを求めるのか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ 11 (1)デポジット・ライブラリーで利用と保存はこう変わる (2)東京から発信される出版物の保存 3 デポジット・ライブラリー実現の可能性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 (1)生かせる相互協力の実績 (2)深刻なスペース不足で高まるデポジット・ライブラリーの需要 (3)容易になった資料の重複調査・所蔵確認 4 必要な資料を必要な時に必要な人に届けるために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 (1)図書館資料として付加された価値を利用しよう (2)除籍資料をリサイクルペーパー製造に直行させる前に (3)分担保存より資料を一箇所に集めて共同保存を (4)都民が都内全域で等しくサービスを受けられるようにするために 5 わたしたちの考えるネットワーク作り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 第3章 多摩地域デポジット・ライブラリーの基本的な対応 1 デポジット・ライブラリーの基本的な機能(本体事業) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 2 デポジット・ライブラリーの基本的なスタンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 (1)各自治体の自主性を尊重する (2)本体事業はすべて無料で行う (3)配送体制を充実させる 3 資料の収集と購入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 4 デポジット・ライブラリーで収集する資料の選別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 5 個人への資料提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 6 サービス内容の限定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 (1)レファレンス・サービス (2)学校への直接的な支援 7 組織体としての活動範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 8 デポジット・ライブラリーの保存目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 (1)資料の刊行後約100年間の保存を行い、活用していきます (2)保存資料総数は、最終的(100年後)に1,000万冊とします 9 運営主体の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 (1)都立図書館が運営主体となるデポジット・ライブラリー (2)多摩地域の自治体の共同運営となるデポジット・ライブラリー (3)NPOを設立して運営主体となるデポジット・ライブラリー 10 プロジェクトとしての運営体制の提起 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 (1)資料の移譲 (2)活動場所の借用 (3)リサイクル事業への運用 《ロング・コラム 多摩デポの活動例》 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 第4章 デポジット・ライブラリー実現に向けた経費の概算 1 自動出納書庫設置費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 2 建物建設経費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 (1)自動出納書庫 (2)作業・事務スペース (3)建設経費 3 土地取得費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 (1)建物面積 (2)駐車場 (3)土地取得費 4 総計額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 5 各自治体が書庫を設けることとの経済効率の比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 6 16億6,340万円は半端な金額ではないが・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 7 経常経費について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 (1)人件費 (2)運送委託費 (3)消耗品・印刷費 (4)電話・FAX費 (5)車両管理費(委) (6)光熱水費 (7)施設維持管理費 (8)その他の経費 第5章 NPO法人でデポジット・ライブラリーを運営した場合 1 協働のかたち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 2 NPO法人での運営がひらく可能性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 3 NPO法人(特定非営利活動法人)という法人格が必要な理由 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 (1)一般的な法人格取得のメリット (2)デポジット・ライブラリー運営上の法人格の必要性 4 NPO法人の経営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 (1)経営の基本的考え方 5 経営の主体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 6 人材・会員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 7 事務所・ライブラリーの施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 8 資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 9 デポジット・ライブラリー以外の事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・44 おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 付篇 デポジット・ライブラリー実現に向けた広域的課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 巻末資料 第1章 保存と利用をめぐる図書館の現状と課題 1 図書館を使い分ける~図書館の役割分担~ 東京は、国内では飛び抜けた図書館集積の都市です。 約400の公立図書館をはじめ、学校図書館、大学図書館、専門図書館など様々なタイプの図書館が比較的身近な場所に林立しています。これらの図書館は設置目的にしたがい、特長を活かした多種・多様な資料・情報を集め、それぞれに保存・提供しようと努めてきました。今では、住環境の条件のひとつに、「身近に充実した公立図書館があること」があげられるほどになっています。IT(Information Technology-情報技術)化が進む中、これらの様々な図書館が強固でしなやかなネットワークを形成し、もっと生活に根ざした情報環境をつくり出していくことが、『自己決定社会』には不可欠です。 では、わたしたちの暮らす多摩地域から東京の図書館の現状を見てみましょう。 |

| (1) まちの図書館(市町村立図書館、区立図書館) | ||

| まちの図書館は、生活圏の中にあって、知的好奇心を満たすための入口です。 檜原村に村営の移動図書館の運行が始まり、多摩地域の市町村の全てに図書館が設置されたのは、1988年(注:BM運行開始1988、建物建設1994)。多摩地域の多くの図書館は、1970年の東京都の「図書館政策の課題と対策」以降に設置されたため、その歴史は30~40年程度と浅く、収集している蔵書の幅も概ねその範囲に限られています。また、各市町村の財政規模による制約から、いくつかの市の中央図書館を除き、図書館の資料費・施設・職員数・開館時間は、区立図書館より小規模かつ限定的であるのが現状です。 一方、区立の図書館は、全体的にみると、図書館法に基づかない図書館の存在や第三セクター・民間委託の広がり、図書館司書の配置率のさらなる低下など、運営における責任体制のありようや方法のばらつきが大きく、問題が山積しています。資料の収集・提供、そして図書館間の協力を難しくする原因となることが予想されます。 | ||

| (2)都立図書館 | ||

| 一方、東京都立図書館は、日本を代表する都道府県立図書館です。幅広い資料を収集し、都民に閲覧、レファレンス・サービスを主とする直接サービスを行うとともに、広域的なサービス、協力貸出・協力レファレンスなど区市町村立図書館のバックアップを行ってきました。都立図書館は、区市町村立図書館の業務をバックアップする第二線図書館です。 多摩地域においては、1950年代に設置され長い間立地市の図書館の代替役をしていた、都立青梅・立川・八王子の三館は第二線図書館への脱皮を目指した移行期間を経た後、1987年に廃止。同年、立川市に都立多摩図書館が建設されました。多摩図書館は、資料の相互協力サービスと市町村へのレファレンス支援を柱に、全国的にも類を見ないサービスを実現してきました。都立中央図書館との複本購入、レファレンス資料や逐次刊行物の市町村への貸出、市町村立図書館どうしの協力関係のつなぎ役として評価されていましたが、2002年の都立図書館再編により、中央図書館の分館となりました。2001・2002年の2年間に大胆な蔵書の整理を行い、現在は、児童青少年・多摩の地域資料・逐次刊行物の全都への協力貸出などに限定したサービスへと方向転換しています。 | ||

| (3)小中高等学校の図書館 | ||

| 教科教育に多大な貢献が要求される学校図書館ですが、東京の公立の小中学校図書館は、いまだ資料も施設も人も不足している状況です。学校図書館への専任の司書・司書教諭の配置、資料費の獲得、施設の整備など課題は山積みです。市町村の図書館からの援助が欠かせません。 また、都立高校図書館においても、学校司書の配置継続、司書教諭と連携したサービスの一層の充実が必要です。 一方、東京には私立の小・中・高等学校も多く、学校図書館の充実を特徴としているところも多いのが現状です。 | ||

| (4)大学図書館 | ||

| 大学図書館は、より高度に専門化した学部・学科・研究室などの資料要求にこたえる形で、充実・拡大してきました。学術雑誌を揃え、専門技術誌にも踏み込んだ資料収集は公共図書館の比ではありません。 これまで大学の図書館は研究のために偏り、教員・学生以外の市民がその蔵書を利用するには壁がありました。また一方、教育・学習のための図書館としては実際的でないところがあり、多くの学生は居住地や学校所在地の区市立図書館をあてにしていた実態もあります。 しかし、大学図書館の地域開放、そして市町村立図書館との相互協力が、少しずつではありますが始まっています。 | ||

| (5)専門図書館 | ||

| ユニークな蔵書構成の専門図書館は、設置母体の業務上の情報要求によって運営されている場合が多く、利用に条件が課されることがありますが、まちの図書館のレファレンスには、頼りになる存在です。東京には、外部には知られていないユニークな専門図書館がまだまだ多いと言えるでしょう。しかし、設置母体の経営状況に、存在そのものが大きく左右されています。情報の入手から伝達・検索・蓄積・廃棄までをシステム化しながら、付加価値を増大させてゆくインテリジェント・サービスへ発展しつつある館がある一方で、閉館・閉室に追い込まれている館もあります。 | ||

| コラム・専門図書館も連絡・協力しあって進化している | |

| 専門図書館協議会の設立(1952年)以降、営利企業内の図書館、民間団体図書館、 調査・研究機関図書館、情報サービス事業者など独自の活動とともに、資料の活用を 通じた図書館協力が推進されてきました。 | |

| (6)国立国会図書館 | ||

| 国立国会図書館は国立国会図書館法に基づき、1948年に設立された立法府図書館です。国会へのサービスを第一にしながらも、行政・司法部門への奉仕、さらにこれらの要求を妨げない限りにおいて国民の利用に供する図書館として位置づけられており、図書館の図書館として奉仕する図書館です。約800万冊の図書と17,000種の雑誌・新聞を所蔵し、2002年には関西館と国際子ども図書館の開館によって三館体制となりました。直接入館しての利用には制限がありますが、急速なメディア環境の変化の中、ITを活用した活発な業務展開を行い、遠隔地からの個人利用が急増しています。 | ||

| これらの図書館の役割を把握した上で、使い分けるのが図書館の上手な利用法です。 | ||

| 2 保存と利用の現実 さて、図書館を使い分けるといっても、それぞれの図書館がどんな資料を持ってどのようなサービスを行っているかがわからなければ、使い分けようがありません。サービス時間や利用対象については、どんどん拡大や規制緩和の方向で進んでいますが、肝心の資料はどうなっているのか見てみましょう。 |

| (1)まちの図書館(市町村立図書館、区立図書館) | ||

| 大部分の館で書架は満杯になっています。 財政難による資料費の削減・出版物の収集率低下の中で、その影響を最小限にとどめ、市民・利用者の日々の情報への要求にこたえようとしています。レクリエーション指向にとどまらず、生活支援・調査・研究の充実にサービスの重点を移し、常に満足できるレベルのレファレンス・サービスが提供されるようにしていくべきですが、実際には、限られた面積の中で新刊書中心の品揃えをすることになり、利用頻度の低くなった図書・刊行年の古い図書を中心に、東京都全体で毎年約160万冊もの図書が除籍されています。 | ||

| コラム・除籍冊数 多摩で49万冊、23区で100万冊以上が1年間に除籍されています | |

| 図書館サービス研究会(東京都市町村立図書館長協議会所管)は、2002年11月、「京都市町村立図書館の除籍に関する調査報告書」を発表。多摩地域30自治体で2001年度の年間除籍冊数が48万5千冊に達していることが判明。一方、23区独自での実態調査はありませんが、『日本の図書館2002』(日本図書館協会、2003)によれば、年間110万冊近くが除籍されていることがわかります。 | |

| コラム・多摩地域の市町村立図書館の蔵書廃棄状況 -1980年代中期と現在の比較 最近では受入れた数だけ、除籍に-(巻末資料参照) | |

| 多摩地域公立図書館の資料除籍の変化を、1980年代中期と2001年度で、別表に比較してみます。 一年間に除籍される資料数と蔵書数の割合を示す除籍率は、全体では、80年代の4.4%が、2001年度現在では、3.2%と減少しています。個別に見ても、増加しているのは全28自治体のうち、11自治体で、13自治体では除籍率が低下し、増減半々です。 しかし、蔵書数は、書庫スペースがあるかぎり増加しつづけますから、80年代との間で、蔵書数が増せる余地のあった自治体では、低下した除籍率の数字がでるのも当然です。低下した13自治体のうち、立川市、調布市、羽村市、町田市、武蔵野市は、この間に大規模中央図書館を設けています。書庫容量の逼迫度をみるには、受入数と除籍数との比較の方が有効ではないでしょうか。受入数と除籍数の比率が高いほど、書庫容量が逼迫していると推測できます。新たに受入れるためには、除籍して、スペースを確保する必要があるからです。なお分館数が多い自治体も、複本数が多いことから、除籍率は高くなるでしょう。 その受入に占める除籍率は、全体で80年代の34.3%が、2001年度には58.7%と大幅に増加しています。増加した自治体数も全28自治体のうち21と75%を占めています。 除籍率でみても、半数の14の自治体が60%以上です。うち6自治体は80%以上で、受入れたら受け入れた数だけ除籍している状況になっています。 多くで除籍率が増加するなか、7自治体が減少しました。うち、除籍率が20%以上低下したのは、立川市、調布市、羽村市と、近年、大規模図書館を設けた自治体のみです。これも、過去に大規模図書館を設けた小平市、八王子市、町田市の推移をみれば、いずれ限界に達します。 このように、多摩地域の図書館の多くが、書庫容量が逼迫した状況にあります。 2001年度 図書館サービス研究会『三多摩地域公共図書館の除籍と書庫の調査』から 受入数に占める除籍率は、上記報告掲載表より算出 1980年代中期 鬼倉正敏「多摩地域市町村立図書館の資料保存とその課題」 『現代の図書館』日本図書館協会(27)1:1989 から 根拠データ 『日本の図書館』日本図書館協会 1984から1987年度の受入・除籍累計数と1987年度蔵書数で算出、 蔵書に占める除籍率は、単年度に補正 | |

| (2)東京都立図書館 | ||

| 東京都の図書館利用者は、時には区市町村立図書館経由で都立図書館の本や雑誌を借りたりして、間接的に都立図書館を利用してきました。 しかし、都の財政難の問題を背景とした大幅な資料費などの削減、そして今回の再編計画で、東京都立図書館は今後は原則として複本は購入しない、すでに所蔵している複本は除籍処分、と決まりました。このため、区市町村立図書館へのバックアップ機能が大幅に弱体化・後退しています。直接来館する利用者との競合を懸念する都立図書館による、区市町村立図書館への貸し渋りが起きはじめています。 また、都立図書館の書庫は現有部分だけで今後は増設等は行わないとし、資料は永久保存の方針を改めて有期保存に切り換える、という方針を打ち出したため、刊行年の古い資料が今後は続々と利用できなくなっていくことが予想されます。これまでに市町村立図書館が協力貸出を期待して都立多摩図書館に寄贈してきた雑誌などの逐次刊行物の今後の保存もあやぶまれます。従来持ちつづけていた共同保存書庫(デポジット・ライブラリー)への構想については、都立図書館はこの機能を持たないという方向性を再編計画で示しました。 | ||

| (3)小中高等学校の図書館 | ||

| 学習指導要領が改訂され、総合学習の推進が提唱され、要求がこれまでになく高まっているにもかかわらず、図書館整備の状況は不十分極まりなく、日常的な学習にも満足な資料が準備できないのが現状です。 | ||

| (4)大学図書館 | ||

| 大学図書館でも書庫は満杯というのが現実です。 比較的扱いやすい外国雑誌の分担収集が、外国雑誌センター館として指定された9つの国立大学で実施されていますが、保存スペースの確保に困難をきたしている状況です。東京大学・京都大学など大規模な大学図書館に広範な保存機能を付属させることや、地域ごと館種ごとに保存図書館を作るなどの構想*が考えられています。 * 『学術情報資源の安定した共同アクセスを実現するために-分担収集と資料保存施設-』(国立大学図書館協議会情報資源共用・保存特別委員会 2001) | ||

| (5)専門図書館 | ||

| 私立図書館・資料室の大多数は、もともとスペース的に制約があり、資料の保存場所が十分ではありません。また、特に不況下では、母体の経営状況の波をうけやすく、閉館・閉室も多くなる傾向です。しかし、特色ある専門図書館の蔵書をみすみす廃棄することなく、都立図書館や区市町村立図書館、大学図書館などと協力し合って貴重な資料の保存と活用を考えたいものです。 | ||

| (6)国立国会図書館 | ||

| 国立国会図書館は、法定納本制度に基づく、唯一の国内刊行物の納本図書館です。図書・雑誌・電子資料などを網羅的に集め、収集された国内刊行資料は、日本国民の文化財として蓄積されています。 原資料の保存環境を整えることと平行して、著作権保護期間が過ぎた資料や、著作権者の許諾を得た資料のデジタル化・マイクロフィルム化を行う事業も進め、原資料の消耗を防ぎながら利用に対応できるよう整備が進められています。 | ||

| こうして見てくると、国立国会図書館の資料は、わたしたちが市町村や都道府県の図書館などで入手できない場合の最終的なよりどころです。しかし、国立国会図書館が身近な都内にあるからといって、市町村や都立の図書館で調査できることや入手できる資料まで国立国会図書館で得ようとする安易な利用は慎まなくてはなりません。つまり、市町村や都道府県の図書館は、国立国会図書館の蔵書に安易に頼ることによって、未来永劫保存すべき文化的な資料を消耗してしまうことのないよう、一定の利用の見込まれる資料は、各市町村や都道府県の図書館自身が収集し保存しておくべきです。国立国会図書館が「保存のための保存」の役割をもっているのに対し、市町村や都道府県の図書館には「利用のための保存」の役割が優先されているのです。 | ||

第2章 東京にデポジット・ライブラリー(Deposit Library)を作ろう

| 第1章で見てきたように、東京の図書館は、区市町村立・都立・大学・専門などタイプは違っても、利用と保存に関して共通の課題をかかえています。 とりわけ市町村立図書館にとっては、都立図書館に代わる保存センター・相互貸借センターの役割を持つ第二線図書館が、早急に必要な状況になっています。 そこでわたしたちは、まず多摩地域から新たな形の図書館「デポジット・ライブラリー」を作って課題の解決をはかっていくことを提案します。そして将来的には、デポジット・ライブラリーの活動を、より広い館種・地域に拡大していくことにより、各種の図書館が協力しながら、それぞれがより自由に発展していける方向をめざしていきます。 1 デポジット・ライブラリー(Deposit Library)とは 「デポジット」という言葉自体は、最近では循環型社会が目指される中で、既に日常生活の中でも用いられるようになっていますが、この報告書では、デポジット・ライブラリーを次のように定義します。 |

| デポジット・ライブラリー(共同保存図書館)の定義 | ||

| 複数の図書館がそれぞれ除籍した資料を共同で保管し、書誌・所蔵情報の管理と提供を行い、物流システムを保証して、利用者の求めに応じて共同利用できるようにした資料保存センター。 | ||

2 なぜ東京にデポジット・ライブラリーを求めるのか

| (1)デポジット・ライブラリーで利用と保存はこう変わる | |||

| 現在、どの区市町村立図書館でも毎年大量の除籍資料を出しています。これは現状では書架スペースの制約を原因とする、不本意な除籍が多くなっています。特に多摩地域の市町村立図書館がそれぞれに設けている閉架書庫の収容能力は90%近い数値になっており、今後、スペースの制約が、除籍に拍車をかけることは否定できません。そこで、この除籍資料を原資としてデポジット・ライブラリーを立ち上げます。このことによって、当面次の3つの目的を達成することをめざします。 | |||

| ア 参加館の蔵書の新鮮さを保つ | |||

| 書架からあふれて除籍する資料を共同保管することにより、参加館は安心して限られた書架スペースの棚揃えを主体的・戦略的に行えるようになり、蔵書が利用者にとって常に新鮮で魅力ある構成に保たれるようになります。 | |||

| イ 資料のデジタル化までの間の利用の保障 | |||

| 資料はその価値に関係なく、一般的に古くなることによって利用頻度が減少します。書庫スペースにゆとりのない図書館では、資料の価値や利用頻度を勘案して資料を除籍していかざるをえません。一方、除籍して廃棄した資料は永久に元には戻りません。しかも、利用頻度が下がったとしても、その資料の価値がなくなったわけではなく、再び利用されることもしばしばあるのです。 デポジット・ライブラリーでは、日常的な利用頻度の少ない資料を、将来の利用に備え、適切に保管します。資料は、著作権保護期間経過後に国立国会図書館が資料をデジタル化して公開されるまでは、原資料の形でしか利用することができません。どこかで現物を保存するしかないのです。「このあいだまであったはずの本が、いつのまにかなくなっていた」という状況を作らせません。 | |||

| ウ 永久保存に備える | |||

| 国立国会図書館には、国内の刊行物の納本制度があります。しかし、制度さえあれば、万全ということではありません。現実には市町村立図書館では所蔵しているが、国立国会図書館にはない、という資料もしばしば存在します。 また、国立国会図書館には資料保存を専門にしたセクションがありますが、「国会図書館は、永久保存のための保存方針・保存の手立て」「区市町村立図書館は、できるだけ多くの人に利用してもらうための保存方針・保存の手立て」と、双方の保存方針・保存の手立ては異なります。したがって、国立国会図書館の資料の利用には制限があります。 さらに、2001年から始まったばかりの国立国会図書館による資料のデジタル化に関しても、どこまで進むのか、まだ不確定な要素があります。少なくとも、著作権保護期間内の資料についてはメディア変換される可能性はありません。また、たとえ資料がデジタル化され公開されたからといって、原資料の価値が全くなくなるというわけではありません。 デポジット・ライブラリーといえども、無限のスペースを持てるわけではありませんが、長期に資料を保存・提供する中で、資料の価値を見極め、貸出可能な永久保存対象資料を選定するための素材を提供していきます。 廃棄が真の意味での「第二の選書」となるような日がくるまで、資料を保管します。 | |||

| コラム・多摩地域の除籍調査から | |

| 多摩地域図書館サービス研究会の調査『平成14年度事業東京都市町村立図書館の除籍に関する調査報告書』の設問5「書庫の収容状況について」のコメントには次のようなことが書かれています。 「全市町村立図書館の書庫の収容能力は450万冊であるが、各図書館における収容能力は図書館の規模などにより7千冊から52万冊までと大きな開きがある。そのうちすでに400万冊が収容され収容率は89%と高率になっている。これは全蔵書数の1,517万冊の26%にあたる。また、専用書庫・仮設書庫併せての収容率が80%を越えている図書館は77%あり、そのなかで100%を超えている図書館が13館あり、200%という図書館もある。これらの図書館では、年間受入冊数に相当する数が毎年除籍せざるを得ない状況と考えられる。それにしても余裕冊数(収容能力冊数-現収容冊数)は60万冊しかなく、平成13年度の受入総数83万冊及び除籍総数49万冊から推察しても、現状のままでは毎年の除籍が加速される段階にきているといえる。・・・」 | |

| (2)東京から発信される出版物の保存 | ||

| 出版される本や雑誌・新聞の数は、止まるところを知らないかのごとく増えつづけ、2002年には、新たに70,000点を超える図書が刊行されました。その多くは、わたしたちの住む東京で、東京に住み働く人々の手によって作られ、全国に発信されています。出版活動の豊富さは東京の特色の一つとなっています。地方の図書館では、その地方の出版物の収集と保存に責任をとるべく努力がされていますが、それだけに、東京都は他の道府県とは出版物の収集と保存への関わり方が異なるのは当然です。本来はこれを保護育成するのは、広域行政を担う都の役割です。しかし、都立図書館に出版物の十分な保存が期待できない場合、デポジット・ライブラリーがその役割の一端を担うことになります。 | ||

| 3 デポジット・ライブラリー実現の可能性 図書館は、どんなに大規模であろうと1館のみでは全ての利用者の目的を達成できないことは自明のことであり、これまでも総合目録の刊行・配布をしたり、相互協力貸出協定を結んだりして、その機能向上を図ってきました。 これまでの協力の形をさらに進めてデポジット・ライブラリーを作ることはできるのか、その可能性を探ってみましょう。 |

| (1)生かせる相互協力の実績 | ||

| 多摩地域では、都立多摩図書館の設置以来、都立図書館がまとめ役・中継役となって、それぞれの館で所蔵していない資料を他館から借りるための所蔵調査をする方法が確立しています。さらに、他館へ協力貸出をした実績のある図書については再度の依頼に備えて除籍対象からはずす手立てをとる努力がされてきました。1館でしか所蔵していない図書を都立図書館が引取って保存する「再活用」の試行も、都立図書館中期運営計画の一環として平成13年度に行われています。 また、2002年11月の「ISBN総合目録」(後述)によって明らかになった、多摩地域内では1自治体でしか所蔵していない図書(コラム・「独自率」って何?参照)も、市町村立図書館全体で50万冊以上あることが推定されています。 今後、デポジット・ライブラリーを設立する場合、こういったこれまでの相互協力のシステムやノウハウを活かしていくことが可能です。これまでの実績を受け継ぐことでデポジット・ライブラリー立ち上げ時に、参加館の業務に大きな変更や負担を強いることなく、事業を始めることができます。 さらに、すでにある都立図書館の蔵書検索システムや相互協力の貸出申込システムにデポジット・ライブラリーを組み込んでいくことができるならば、デポジット・ライブラリー独自で蔵書検索・申込・配送のシステムを新たに構築・維持するより費用と人手を大幅に節約できるでしょう。デポジット・ライブラリーは、資料を借りようとする利用者や借用の仲立ち・窓口となる区市町村立図書館にとって、使い勝手がよく、参加しやすくなくてはなりません。永久保存機能をもたなくなった都立図書館自身にとっても、デポジット・ライブラリーから資料を借用しやすい、このようなシステムは、大いに好ましいことのはずです。都立図書館の支援・協力を大いに期待したいところです。 | ||

| コラム・「独自率」って何?(巻末資料参照) | |

| 「独自率」とは、図書館の蔵書のうち、その自治体でしか所蔵していない資料の割合を求めたものです。 ISBN総合目録*1のデータ集計*2により公表されたもので、多摩地域の29自治体でISBNがついた資料563万冊(80万タイトル)のうち、3.24%(タイトル数では22.6%)にあたる18万冊(18万タイトル)あまりが、1自治体でしか所蔵のない資料であることが判明しました。試みに、このデータをISBN*3の有無にかかわらず、多摩地域の図書館の全蔵書1,542万冊で計算してみると、およそ50万冊(50万タイトル)の独自資料が存在することになります。 182,647冊(タイトル)÷5,635,673冊=3.24% 3.24%×15,424,854冊=499,905冊 ただし、ISBNのついていない地域・行政資料はさらに独自率が高くなると予測され、実数では50万タイトルを上回ることは確実です。 因みに、ISBN独自率の高い自治体は、調布市(8.8%)、町田市(7.3%)、立川市(5.3%)で、以下、府中市、小平市、八王子市、武蔵野市、多摩市(3.0%以上)と続いています(各自治体のデータは、巻末資料を参照)。 * 1.ISBN総合目録…自治体間の相互貸借のためのツール。10桁のISBNを入力すると、その資料を所蔵する自治体名が一覧表示されます。 * 2.多摩地域29自治体が参加するISBN総合目録のデータは、年4回、都立多摩図書館で集計処理されています。 * 3.ISBN…International Standard Book Number=国際標準図書番号。ISBNは、1970年に国際標準化機構(ISO)によって制定された書籍の標準番号(ISO2108)で、現在約150 カ国で使用されています。 | |

| (2)深刻なスペース不足で高まるデポジット・ライブラリーの需要 | |||

| 東京の公立図書館の書架は、いずこも満杯もしくは満杯に近くなっており、毎年やむを得ず相当数の除籍をせざるを得ない状況が生まれています。東京都市町村立図書館長協議会「図書館サービス研究会」が行った調査によれば、新しく資料を受け入れるには、毎年同程度の資料を除籍せざるを得ない状況になっています。各図書館とも書庫の新設は困難で、資料の保存に頭を痛めており、デポジット・ライブラリー・システムができれば、多数の館が参加すると考えられます。 | |||

| (3)容易になった資料の重複調査・所蔵確認 | |||

| 各図書館が資料の除籍の判断を行うにあたっては、他館の所蔵の有無も判断の参考のひとつとなります。 また、デポジット・ライブラリーに所蔵する資料を選別するためには、その資料がすでにデポジット・ライブラリーに所蔵されているかどうか、重複調査を行う必要があります。重複調査は、参加する図書館とデポジット・ライブラリーのいずれの側が行うにせよ、調査が容易に行える環境が整っている必要があります。 次に述べるように、現在その条件は整いつつあると考えられます。 | |||

| ア 目録のコンピュータ化の普及 | |||

| 大多数の自治体で業務にコンピュータを導入、目録もコンピュータ化されています。各館の採用書誌もいくつかに限定されており、重複調査を確実に行うための条件整備ができてきています。かつての冊子目録や目録カードでは気が遠くなるような作業が、短時間で行えるようになっています。 | |||

| イ OPAC公開館の増加と横断検索の実現 | |||

| インターネットで蔵書目録を公開する図書館も増えてきました。さらに、この公開されたデータを利用して、2002年末より都立図書館の主導のもと、横断検索システムがスタートしています。 このシステムは、参加自治体ごとにコンピュータシステムが異なっており、また、資料データの取り扱い方が統一されたものではないために、一律の条件を課すことができないなど不十分な点も多く今後の課題でもあります。しかし、インターネットで、どの本や雑誌がどの図書館にあるか所蔵の確認ができるようになったことは、大きな進展です。 | |||

| コラム・「横断検索」って何? | |

| 2002年末より「東京都の図書館横断検索」と銘打ち、都立図書館ホームページから入れる検索システムに、10区15市2町(2003年6月現在)が情報を提供。都立図書館3館を含めた蔵書検索が可能になりました。 所蔵調査をする自治体名またはブロックを指定して、書名、著編者名、出版社、出版年またはISBNから検索できます。 Web環境が整い次第参加する自治体は増える見込みですが、「検索した資料の閲覧はその資料の所蔵館でできますが、他の自治体の資料を借りられるか否かは自治体によって異なります。検索した資料を借りたい場合は、その資料を所蔵している図書館ではなく、ふだん貸出サービス等を受けている図書館にお尋ねください」との但し書きがついています。 市町村の相互貸借のためにも生きた情報を提供していますが、多摩地域市町村立図書館と区立図書館の間での貸借のルール化が未整備で、サイトを立ち上げた都立図書館による調整が遅れています。 | |

| ウ 「ISBN総合目録」の存在 | |||

| 日本の出版物にISBNが付与されだしたのは1980年代です。1980年代末には、市販される図書へのISBNの付与率も正確度も高くなってきました。多摩地域の市町村立図書館の主な蔵書が過去10年間に出版したもので構成されているとすれば、ISBNを検索キーとした重複調査の精度は高くなります。不確定な書名を検索キーとするより、ISBNを検索キーとした方が、少ない労力と時間で重複調査を行えます。多摩地域のほとんどの市町村立図書館のISBNつき図書の所蔵検索が簡便にできる「ISBN総合目録」がすでに存在しています。 | |||

4 必要な資料を必要な時に必要な人に届けるために

| (1)図書館資料として付加された価値を利用しよう | ||

| 図書館以外の部署で使用した図書・新聞・雑誌は、時期がくれば、短くなった鉛筆や壊れた椅子を捨てるのと同様に、単に廃棄されていきます。 しかし、図書館が所蔵している資料には、その本を特定するための情報(=書誌情報)が付加されていて、その情報が利用価値を高めています。 資料を集めるためには、情報収集・収集基準作成・発注・納品・現物確認などさまざまな手間をかけています。また、提供のためには、資料の情報および所蔵データ作成・装備・補修などの手間をかけています。この手間が利用し易い状況を作り出しています。 図書館の資料は、利用し易いように加工されたもので、いつまでも図書館の蔵書として利用できる付加価値がつけられたものです。 デポジット・ライブラリーは、もとの所蔵館での資料収集の努力を無駄にせず、付加された価値を最大限に活用して、資料を利用し続けます。 | ||

| (2)除籍資料をリサイクルペーパー製造に直行させる前に | ||

| 東京都市町村立図書館長協議会が行った除籍に関する調査によれば、現状では図書館の除籍した資料は、当該自治体内の別組織(学校・児童館など)での再利用のための抜き取りが図られた後、市民へのリサイクルが一般的になっています。市民へのリサイクルがかなわなかったものについては資源回収業者の手に渡って、溶解処理され、リサイクルペーパーになります。 他館の所蔵状況が容易に把握できない条件下では、直ちに市民リサイクルという選択は止むを得なかった面もありましたが、知的生産物をどう保存していくかという観点で考えるなら、市民リサイクル以前に、将来利用が見込める資料を、デポジット・ライブラリーを設立して、そこに搬入し、残す手立てを模索すべきです。これは、現時点では図書館のみが担える任務なのです。 市町村立図書館の所蔵資料は、市民の頻繁な利用によって、汚れたり傷んだりしている場合が少なくありません。デポジット・ライブラリーで保存する資料は、なるべく傷みの少ないものを選ぶべきです。将来的には、すでに所蔵している資料と新たに除籍された資料の状態を比較検討し、より保存に適したものを選んでしていく努力も必要となるでしょう。 | ||

| (3)分担保存より資料を一箇所に集めて共同保存を | ||

| 利用者が所蔵館へ出向くことを前提にするなら(時間と体力と財力を全ての住民が均等に所有していることが必要ですが)、多摩地域のすべての図書館がそれぞれ特定の分野を分担保存することも机上のプランとしては成立しなくもありません。しかし、ある地域に住む(勤務する)人がすべて西洋哲学に関心を持っているとか、特殊言語に関心を持っているとかということはありえません。また、分野によって出版点数に差があること、同一分野でも社会情勢や時期によって出版点数が異なってくることは当然のことです。分担保存はあまり現実的でない考え方です。 多摩地域では、これまでも雑誌の分担保存などに取り組んだ経験もありますが、持続させることはできませんでした。書庫スペースにゆとりのない館どうしが分担保存を行おうとしても、日常の利用の部分に差しさわりが生じて破綻をきたすのは目に見えています。 一方、共同保存は特定の場所に相当量のスペースを新たに必要としますが、小規模の書庫を多数作ってそれぞれに人を配置するより、効率的な運営が可能です。 東京都が都立多摩図書館を建設して以来15年間は、共同保存書庫の役割も一定程度持っており、利用者が所蔵館へ出向くのではなく、資料を利用者のもとへ届けることを前提として、資料の有効利用を図ってきました。 デポジット・ライブラリーは、この都立多摩図書館のめざした役割を、特化しさらに進めた共同保存図書館として機能します。 | ||

| コラム・分担保存と分担収集 | |

| 保存を共同または分担する以前に収集を分担することを考えないと、将来に向て、きちんとした蔵書構成のデポジット・ライブラリーができないのではないか、という考え方があります。しかし、今のところ、どういう資料を長期に保存していくかの基準について合意ができているわけではありません。どういう資料が長期的に必要とされ、どういう利用過程を経ていくのかといった分析研究もなされていません。 また、一概に、多く利用される本ほど保存価値のある本だ、ともいえないのです。さらには、分担収集・保存に対応できるだけの資料費や保存スペース、保存のための手立てを確保できる図書館が、現在どれほどあるのかも疑問です。わたしたちが構想するデポジット・ライブラリーは、参加各図書館の自主・自律を尊重し、その運営には関わらないことにしています。当面は将来の蔵書構成を云々するよりも、どういう資料をそれぞれの公立図書館が収集し除籍したかを明らかにしていくこと、デポジット・ライブラリーに資料を集結させることが優先されるべきでしょう。 | |

| (4)都民が都内全域で等しくサービスを受けられるようにするために | ||||

| 都心に近い武蔵野市や三鷹市に住む人も、都心から遠い奥多摩町や檜原村に住む人も、「知る権利」の行使として、諦めや自己規制をすることなく、東京都民として等しく資料を求めることができるように、都立図書館は市町村立図書館のバックアップを中心業務の一つに据えてきました。 1996年9月の「都立図書館利用実態調査報告書」(東京都教育委員会)によれば、都立中央図書館への来館者の67%は23区の住民、25%が神奈川・千葉・埼玉県民で、都内の市町村民は7%に過ぎません。また、来館目的については、中央図書館の33%強が「資料の閲覧」ではなく、「座席のみの利用」と答えています。都心への交通が限定されている市町村民への都立図書館のサービスは、来館以外の方法で対応しなければ、都内全域に等しくサービスを提供することにはなりません。この調査の時点で開館から9年半を経過した多摩図書館の利用者の73%は「資料の閲覧」を目的に来館し、目的達成度も88%と、ともに中央・日比谷両館より高い率を示しています。できるだけ身近な図書館を利用し、協力貸出では間に合わない場合に来館したといえるでしょう。 都立多摩図書館では、市町村立図書館の利用動向や協力貸出申込みを強く意識することにより、新刊書も含めた共同保存書庫的な収集を行ってきました。このことにより、市町村立図書館が望む共同保存体制や、物の移動などの業務を確保してきたと言えるのです。 東京都は一方的に協力貸出機能から手を引こうとしていますが、必要な資料を必要な時に必要な人に届けることは図書館の基本的機能であり、これを全都的に保証するために、都内の図書館のネットワーク構築を主導してきたのではないでしょうか。ようやく図書館の存在と内容が、その自治体の住みやすさのバロメーターの一つに挙げられるようになった現在、東京都の都合だけで、この機能を後退させるわけにはいきません。 今後デポジット・ライブラリーが、都立図書館に代わってこの機能を果たす場合、次の点は必ず実施していかなくてはなりません。 | ||||

| ア 所蔵資料情報の公開 | ||||

| いかに資料を所蔵していても、それがそこに「ある」ことがわからなければ、利用することはできません。 デポジット・ライブラリーは、所蔵資料の情報をインターネット上に公開し、誰もが蔵書を検索できるようにします。 | ||||

| イ 現物をいちはやく届けるための物流の確保 | ||||

| インターネットでの所蔵検索が国会図書館、都立図書館、区市町村立図書館へと広範囲になりつつある現在、いかに早く現物の資料を手にできるか、現物を動かす物流の保障が次に求められる視点です。求める資料がどこにあるかわかっても、容易に入手できないのであれば、宝の持ち腐れです。速やかな提供のシステムが必要です。 | ||||

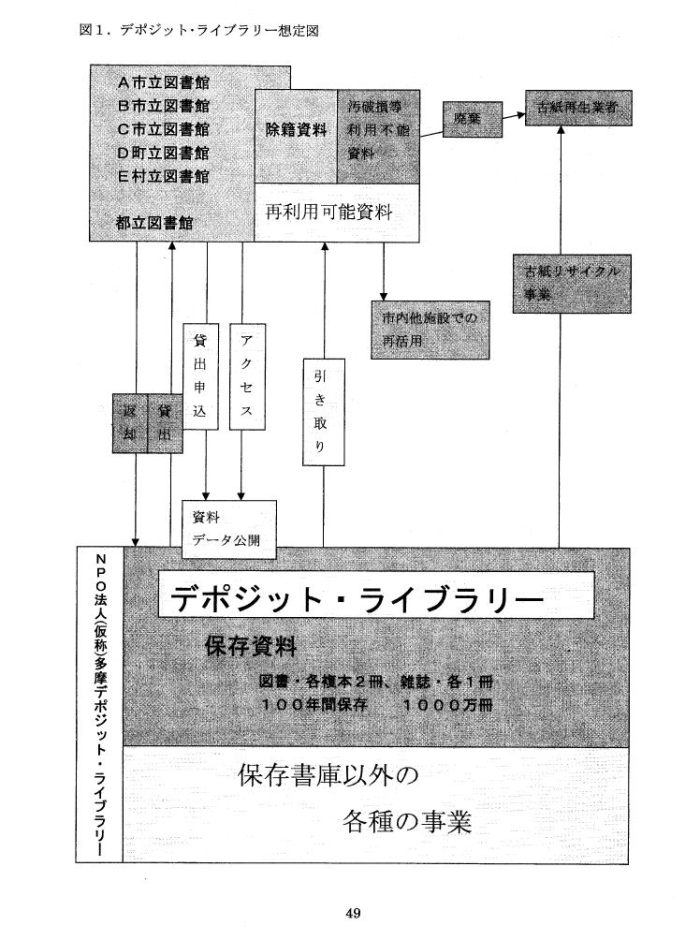

| 5 わたしたちの考えるネットワーク作り デポジット・ライブラリーができればそこから資料を借りて市民に提供すれば事足れりとするのでは、市民に責任を持った図書館運営とはいえません。それぞれの自治体にふさわしい蔵書構成と図書館サービスの内容を市民とともに作っていくのは市町村の基本です。これを後ろで支えるデポジット・ライブラリーも構成する個々の図書館の共同の力が求められているともいえます。 多摩地域の公立図書館は、1970年代から互いに刺激しあって市民への図書館サービスを定着させてきた実績を持ち、全国の牽引車の役割を努めました。そのきっかけとなったのは、『中小都市における公共図書館の運営』(通称『中小レポート』日本図書館協会、1963年)と『市民の図書館』(日本図書館協会、1970年)です。『市民の図書館』が指し示した「①市民の求める図書を自由に気軽に貸し出すこと②児童の読書要求にこたえ、徹底して児童にサービスすること③あらゆる人々に図書を貸出し、図書館を市民の身近に置くために、全域にサービス網をはりめぐらすこと」という課題に、まず取り組んだのは、日野市立図書館をはじめとするわたしたち多摩地域の図書館でした。この実践により、市町村の図書館は大きく発展・拡大し、市民の生活になくてはならないものになりました。 それから30年、市町村の図書館・市民の双方が、資料・情報の活用に関して能力を高め、蓄積し、現在に至りました。 日常生活に占める図書館の役割が変わり始めている今、再びわたしたちは、この多摩地域から、デポジット・ライブラリーの実践を提起します。それを第一歩として、これまでの蓄積を最大限に活かし、協力し合い新たな創造を生み出すような次世代の図書館のかたちをはじめていきたいと考えています。 目次 第3章 多摩地域デポジット・ライブラリーの基本的な対応 1 デポジット・ライブラリーの基本的な機能(本体事業) 多摩地域全域の図書館で除籍した資料のうち、デポジット・ライブラリーの蔵書とする資料は、共同利用することによる消耗を見込んで、1タイトルにつき2冊備えることを基本とし、多摩地域の公共図書館等を対象に貸出を行います。 |

2 デポジット・ライブラリーの基本的なスタンス

| (1)各自治体の自主性を尊重する | ||

| デポジット・ライブラリーは、各自治体が運営する図書館行政に対して、その肩代わりをしたり、口出しをしたり、あるいはデポジット・ライブラリーへの参加を強制したりということは行いません。あくまでも「利用のための資料保存」を行い、「資料の貸借行為」を通して「資料の有効活用」を図るための組織体とします。 | ||

| (2)本体事業はすべて無料で行う | ||

| 上記の「利用のための資料保存」を行い、「資料の貸借行為」を通して「資料の有効活用」を図ることを実施するにあたって、その事業(本体事業という)は、すべて「無料」で運営することを基本にします。 これは、デポジット・ライブラリーであっても、自立した市民のためのインフラ施設であって、「図書館の無料の原則」を尊重し、資料(情報)提供に何らの制約を設けないという最も重要な原則を厳守していきたいと考えるからです。 | ||

| (3)配送体制を充実させる | ||

| 現在、都立図書館の協力車によって、都立図書館や区市町村立図書館の資料が各自治体の拠点となる図書館に届けられるのは週1回です。区市町村立図書館の地域館・分館で本を受取ろうとすれば、1週間以上待たなくてはならないこともあります。現状での物流の保障が1週間待ちという事実は、利用しやすさの限度を超えていると言わざるを得ません。 デポジット・ライブラリーは、2~3日以内に配送できる体制をめざします。 | ||

| 3 資料の収集と購入 デポジット・ライブラリーは、あくまでも都立図書館や市町村立図書館で不要となった資料を収集することを基本とします。したがって新刊資料などの購入は行いません。なお、将来的には、民間の企業図書館や個人の蔵書等で不要になった資料を事業として収集することも検討します。 また、収集の対象とする資料は、「図書」「雑誌」を中心とし、その他の視聴覚資料などの収集は将来的な課題とします。 4 デポジット・ライブラリーで収集する資料の選別 各図書館が除籍した資料のうち、デポジット・ライブラリーで保存する資料とリサイクル等にまわす資料の選別をどこが行うのかという問題があります。除籍を行った図書館がデポジット・ライブラリーでの所蔵状態を検索し、そこで未所蔵の資料だけを送る方法と、もう一つは、除籍された資料はすべてデポジット・ライブラリーが引き取り、そこで保存資料とリサイクル資料に選別し再活用する方法とがあります。運営方法と深く絡む問題ですが、各自治体図書館の業務軽減をはかるという側面から、またリサイクル事業を資金調達の柱としたいため、後者を選択したいと考えています。 5 個人への資料提供 デポジット・ライブラリーでは、個人への資料提供は行いません。利用者個人への直接の資料提供は、市町村立図書館が責任をもって行うことであり、デポジット・ライブラリーの機能は、市町村立図書館の資料の不足や不備をバックアップする第二線保存図書館に徹した機能です。 6 サービス内容の限定 デポジット・ライブラリーは基本的に資料の保存倉庫および資料の貸出機関であり、それを超えた機能はもたないことを当面の方針とします。次のような機能については、当該自治体の図書館が責任を持って行うことだと考えます。 |

| (1) レファレンス・サービス | ||

| レファレンス機能を付加することも可能ですが、今回のデポジット・ライブラリー構 想では、レファレンス機能はもちません。 | ||

| (2) 学校への直接的な支援 | ||

| 学校の総合的な学習等に対する直接的な支援業務は、各市町村立図書館の基本的なサービスであり、今回のデポジット・ライブラリー構想では行いません。 | ||

| 7 組織体としての活動範囲 デポジット・ライブラリーの活動範囲は、多摩地域から始めて、区部、そして近隣県へと拡大をめざします。しかし、当初は町田の5万冊を中心に多摩地域を守備範囲とした活動を行うこととします。 |

| コラム・町田の5万冊とは? | |

| 2002年、東京都の再編計画によって、10万冊以上の都立図書館所蔵資料が除籍され、区市町村立図書館を中心に引き渡されました。各自治体が独自の判断で必要とすする資料を譲り受けると同時に、東京都市町村立図書館長協議会の決定により、そのううちの5万冊を「多摩地域の共同保存、共同利用の検討のため」、一時的に町田市が預かっています。現在、町田市内の旧小学校内に箱詰めされて保管されていますが、この資料については、同協議会の「図書館サービス研究会」が活用方法について検討中です。 | |

8 デポジット・ライブラリーの保存目標

| (1)資料の刊行後約100年間の保存を行い、活用していきます | ||

| 現在、国立国会図書館では、著作権保護期間が終了した資料のデジタル化が進められています。著作権の保護期間が過ぎたものは、今後、徐々にデジタル化されてインターネットを通してその資料の情報(内容)については入手可能な状態になります。 ひとつの著作物が発行されて、著作権の保護期間(著作者の死後50年間)が満了するまでを想定してみましょう。 ある人(著作者)が30歳で本を出版し、80歳で亡くなった場合 著作者の生存中 ――――― 50年 著作者の死後 ―――――― 50年 つまり、100年後には、デジタル化が可能になります。 これは、あくまでも現状の著作権法に則った大雑把な想定です。デジタル化に向けた新たな対応が提起される可能性もあります。また、一概にデジタル化での保存が最良の手段であるとはいえないかもしれません。しかし、情報入手の手段として可能な選択肢であり、これを踏まえてデポジット・ライブラリーでの保存期間を100年と考えます。 | ||

| (2)保存資料総数は、最終的(100年後)に1,000万冊とします | ||

| デポジット・ライブラリーでの保存期間を100年として、保存資料総数を想定してみましょう。 図書は、都立図書館の所蔵の有無に関わらず、1タイトル2冊保存した場合 年間出版予測点数 × 図書館所蔵タイトル割合 × 複本数 = 年間保存冊数 60,000 × 0.7 × 2 = 84,000冊 雑誌は、都立多摩図書館が所蔵していないタイトルのみ1部保存した場合 (区市町村立図書館所蔵タイトル数-都立多摩図書館所蔵タイトル数)×年冊数 ( 3,500 - 1,500 ) × 12 =年間保存決定雑誌冊数×書架スペース図書換算率=図書換算年間保存冊数 24,000冊 × 0.5 = 12,000冊 図書・雑誌合計冊数 年間96,000冊(図書換算) 所蔵冊数 3年後 288,000冊 5年後 480,000冊 10年後 960,000冊 100年後 9,600,000冊 つまり、100年後を想定したときの保存資料総数は、約1,000万冊となります。 | ||

| 9 運営主体の検討 運営主体の問題は、もっとも大きな課題であり、実現の可能性を左右するといっても過言ではありません。ここでは、運営主体に関していくつかの可能性を提起し、それぞれについて検証してみたいと思います。 |

| (1)都立図書館が運営主体となるデポジット・ライブラリー | ||

| もっとも理想的な運営形態です。今までも都立図書館は区市町村立図書館の第二線図書館としての機能を担ってきました。しかし、今回の都立図書館の再編計画では、その機能をあえて放棄した形で進められており、再考は不可能な状態です。また、この都立図書館としてのデポジット・ライブラリー構想は、内部で検討された経緯があり、かつ実現しなかったというのが実態です。 この間、わたしたちのプロジェクトの中での議論、あるいは多摩地域で4回行ってきた説明会での意見等を集約すると、「都立図書館の責任」、あるいは「都立図書館が担うべき業務とは何か」という根幹的な問題が存在することを否定することはできません。 「区市町村立図書館との相互協力体制に対する都立の責任の放棄を棚上げにして、デポジット・ライブラリー構想に走っていいのか」「高度で専門的なレファレンス・サービスを都立図書館は目指しているが、区市町村立図書館が行う資料提供を支えるという業務がないがしろになっていないか。都立の機能とは何か」「デポジット・ライブラリーは本来都立図書館が行う業務であり、都道府県立図書館の根幹的な業務だ」等々の意見が出されています。プロジェクトとしてもこのような意見がしごく正論であるとの見解にたっています。 わたしたちは、区市町村のバックアップはどうか考えても都立の任務で、それを放棄することは都立図書館の存在そのものを自ら否定することだと考えています。「それで都立図書館はいいのか!」ということを問い続けていきますし、現実的な対応としてデポジット・ライブラリーを提案するなかで、この事業は、本来は都が行うべきことであり、わたしたちの提案に対して都として積極的に関わるべきだと考えています。 | ||

| コラム・都立図書館の資料保存に対する姿勢の変節 | |

| 都道府県立図書館が担う大きな役割に「図書館の図書館」としての機能があります。特に東京都のように区市町村に図書館が設置されている自治体では、住民に対する直直接的なサービスは区市町村立図書館に任せ、都立図書館は、そのバックアップに徹す徹するという形がとられ、多摩地域では、都立多摩図書館がその機能を果たしてきました。 しかし、今回の都立図書館の対応は、区市町村立図書館をバックアップすることができる大量の資料を処分し、区市町村立図書館への支援体制についても手を引くような動きをみせています。 資料の保存は、本来は東京都が広域行政として担うべき業務であるとわたしたちは考えています。しかし、東京都は次のように方針を転換し、資料の廃棄を始めています。 東京都の図書館政策における保存の役割の転換(永年から有限保存へ) ア 1970(昭和45)、「図書館政策の課題と対策」における”保存” 地区図書館の基本となる蔵書は、過去5年以内に出版された図書 中心館の基本となる蔵書は、過去10年以内に出版された図書 都立図書館の分担する機能 地区図書館・中心館の基本蔵書内容を示したことにより、過去10年以前に出版された図書については都立図書館が任を負うことを表明 ・協力援助機能――区市町村立図書館に対して、書誌的援助、調査的援助、資料の貸出、その他の援助機能を展開 ・参考調査機能――書誌、索引類、その他の検索資料を完備して調査研究を援助 ・補完的奉仕―――多摩の町村、島嶼町村等の空白地域および都心、副都心等の昼間人口密集地域における奉仕 イ 1987(昭和62)、多摩図書館建設にあたっての”保存” デポジット機能を速やかに持つことを多摩図書館運営方針の中に入れる ウ 1999(平成11)年度、保存方針策定。少なくとも「1点1冊は永久保存」することを決定。ただし同時に、多摩図書館資料の有期保存をも決定。 エ 2000(平成12)年度、中央図書館において資料保存に関する展示会および区市町村立図書館職員対象の研修会開催 オ 2002(平成14)年1月 都立図書館再編計画における”保存” 東京都は、書庫の削減と不拡張(日比谷図書館分を削減。中央、多摩の書庫のみを対象とする)を決定。「1点1冊は永久保存」の方針をくつがえし現有書庫限りの有期保存とする。実際上長期保存や東京都が資料保存についてイニシアティヴを採ることを放棄。 | |

| (2)多摩地域の自治体の共同運営となるデポジット・ライブラリー | ||

| 都立図書館が運営主体となり得ない場合、多摩地域の自治体が共同で運営を担う組織体を設置することが望ましいと考えます。しかし、現状の各自治体の財政状況や、行政の図書館に対する理解度を勘案した場合、その実現性は低いと思われます。また、各自治体の足並みが揃わない限り、実現させることは不可能であり、すべての自治体の合意を得ることは、甚だ難しいと考えます。 ただし、この方法での可能性がないわけではありません。デポジット・ライブラリーを一部事務組合のような広域的な組織体で運営する方が図書館運営にとって効率的であり、各自治体の業務軽減やサービスの向上につながるという有効な対案を提起できれば可能性はあると思います。 また、東京都市町村立図書館長協議会の下部組織である「図書館サービス研究会」で、町田の5万冊の処理方法について検討を進めています。つまり公的な検討組織ができており、その中で自治体を横断した形での運用方法も模索されています。したがって、公的組織体が広域で運営するという可能性も捨てきれません。 | ||

| (3)NPOを設立して運営主体となるデポジット・ライブラリー | ||

| 市民の自主的な運営形態としてNPOを設立し、デポジット・ライブラリーの運営にあたるということが考えられます。市町村立図書館が除籍した資料を市民団体(NPO)が受け取り、有効活用を考えるというものです。NPO法人としての申請、運営組織の構成、活動場所(デポジット・ライブラリーの設置場所)、あるいは資金調達など、厳しい対応が予想されます。しかし、多摩地域には、調布市立図書館の委託問題をはじめとして、今回の都立図書館問題でも多くの市民が運動に参加しており、図書館を土台から支える市民活動が各地に存在します。市民の図書館を市民が直接NPOとして支えるという構想も不可能なことではありません。 | ||

| 10 プロジェクトとしての運営体制の提起 今回の都立図書館再編問題を契機として、「多摩むすび」という市民の組織体が立ち上がっており、その組織体がより有効に活動すること、そして市民の手で今回の問題に対案を提起するという意味から、本プロジェクトとしては、NPO法人を設立し、そのNPOを核として多摩地域の資料の有効活用と保存を考えていくことを提起します。なお、自治体によってはNPO支援の政策方針を打ち出しているところもあり、その方針を有効に活用したいと思います。 ここでは、NPOでの運営に対する課題を整理し、運営の詳細は第5章で行います。 |

| (1)資料の移譲 | ||

| NPOに各自治体が廃棄した資料の処分を委ねるための手続きの検討が必要です。公有財産の処分とその活用については、各自治体との合意が必要であり、そのための手続きを詳細に詰め、かつ合意を可能にするための交渉方法を検討する必要があります。 | ||

| (2)活動場所の借用 | ||

| 活動場所としては、新規にデポジット・ライブラリーという施設を建設したいと考えています。相当の費用負担が必要となりますが、長い目でみれば新しい施設を立ち上げた方が効率的で、かつ長期的な運用が可能だと考えています。 しかし、すぐに場所や資金が調達できるわけではありません。当面、緊急避難的に学校の空き教室等の使用を模索しますが、これについても各自治体の合意が得られるとは限りません。公的な施設の借用に関する検討が必要です。 | ||

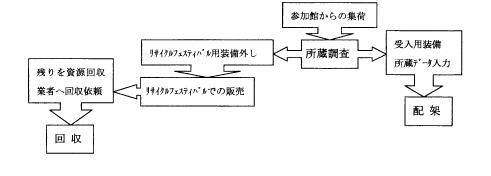

| (3)リサイクル事業への運用 | ||

| NPOの事業として、回収された除籍資料のうちデポジット・ライブラリーで保存する以外の資料をリサイクルして市民への売却を行い、運営資金にあてることを提案しますが、これに関する法的な手続きや売却方法などの検討を行う必要があります。 | ||

| 《ロング・コラム 多摩デポの活動例》 朝8:00、デポの一日は掲示板のボランティア出勤予定者チェックから始まる。 ボランティアは、次の7つのグループからできており、それぞれ最低1グループに登録している。参加できる時間帯また時間数によって登録しているので、時と場合によっては、早めに調整が必要だ。 a)車の運転ができるグループ。多摩地域への運搬は、都立図書館から多摩デポに委託されている。月から金までの毎日10時までに、都立多摩から多摩デポへ都立の協力貸出本が運ばれてくるので、午後は3台の車で多摩地域を巡回する。 b)デポの所蔵資料の貸出準備グループ。午前中は、集荷。貸出伝票を持って書庫の中を回り、行く先毎に仕分けしておく。所蔵情報を「在架」から「貸出中」に変更する。 c)デポの所蔵資料の返却処理グループ。 返却された資料を伝票と照合し、所蔵情報を「貸出中」から「在架」に変更する。汚破損がないことを確認して書架に戻す。 d)補修グループ。製本が壊れてきたもの、破損したものを修理する。 e)データ処理グループ。このグループが一番大勢の人手を要する。デポ参加館から依頼を受けて集荷し、その所蔵調査を行い、受け入れるかどうかを判断する。受け入れる資料については、所蔵データを入力。デポ用の装備を行ない、配架する。 f)不用資料の処理グループ。デポでは受け入れないことになったものはリサイクルフェスティバルで販売する。会場の確保を始め、販売の準備と残ったものを資源回収業者に引き取ってもらうための準備をする。 g)デポホームページ管理兼連絡調整グループ。デポ車の当日の巡回館調整やボランティア会員の参加調整を行う。デポの法人としての必要業務もここで行う。 車の運転は、始業時間だけははっきりしているものの、終業時間がその日によってずいぶん異なるため、午後ゆったり時間がとれる人でないと難しい。2日に1回は巡回できるよう、週6日、毎日3コースを1時に出発しているが、出し入れのない館には立ち寄らないこともある。5自治体の拠点館を4時間で回るのはとても大変だ。南北の道路が限定されているし、行楽シーズンは西多摩方面への観光客も多いので、裏道に詳しい運転手でないと、1時に出かけても戻ってくるのは5時過ぎになってしまう。 多摩デポでは、インターネットに所蔵情報を提供しており、参加館は各館からオンラインで所蔵資料に予約がかけられるようになっている。早い順だ。土曜・日曜に受けた予約は利用者がその場で貸出日確認を望まない限り、どこの館も月曜日にデポに予約を入れてくることが多い。都立が新刊本をすぐには貸し出さなくなったため、新刊本への期待があるようだが、こればかりは応じられない。デポに集まってくる資料は、利用率が幾分下がってきた蔵書であることがほとんどだから、結局新刊本は都立が貸出できるようになるまで待つしかない。23区に比べ財政力の小さい多摩地域では本当に深刻なことだ。書店のない西多摩地域では、特にそうだ。2000年に都立の電算システムが新しくなって、新刊が出てから貸出可能になるまでの期間が「早いものでは2週間」となったため、町村でも安心してリクエストを受けられると喜んだのに、昔に戻ってしまった。 朝、出勤してくると、伝票が出力されているので、集荷に回る。自動出納書庫がまだ導入されていないので、図書は、書庫の容量節約のため大きさごとの受入順に配架されている。伝票も同様に出力されるので、返却時の配架さえ正確にできていれば、集荷は短時間で可能だ。大体、同じ分野のものを一度に何冊か集めることになるので、「同じ分類のものが集まっていたほうが便利なのに」と思うことがしばしばあるが、仕方ない。集めてきた資料を伝票と再確認しながら、所蔵データを変更し、自治体別のボックスに仕分ける。この頃、都立からの便も届き、同様に仕分けをする。 11時。本日巡回分の最終チェック。午前中の準備はこれで終わり。 1時には3台の車が一斉に出発する。 各館では、貸出資料置場と返却資料置場が用意されており、デポ分と都立分をそれぞれ分けてもらっているので、手早く(しかし確実に!)処理して回る。宅配便と違って、伝票と現物との照合があり、間違えれば明日の貸出に差し支えることもあるので、相当神経を使う。運転手と兼ねるのは無理だといつも思う。 5時になると、3台の車が順次帰ってくる。現職者がボランティアに参加できるのはこの時間からがせいぜいなので、5時~7時の返却処理の時間帯はとても賑やかだ。とはいえ、返却されたものはとにかく所蔵データを変更して配架しておかなければ翌日の集荷に差し支えるので、どうかすると8時を回ってしまうこともある。作業はてきぱきと進む。 さて、不用資料の引取りが申し込まれている日は、通常の3台とは別に、大型の車と大勢の人手が必要になる。何といっても多摩地域の図書館だけで年間50万冊からの不用資料が出るということなので毎日2,000冊(ダンボールなら40~60箱)くらいの図書がデポに運ばれてくる計算だ。これを全て所蔵確認し、受け入れるものの装備を整えるだけでも、ずいぶん大勢の人の手が必要となる。溜めると本当に大変だから、こまめにやって、3ヶ月に一度、M市、T市、W市、H市で交互に複本のリサイクルフェスティバルを開催する。(その間の10万冊のストックといったら、「すごいっ!」以外に言葉がない。)  デポ参加館へは、できるだけ各館の事情に応じて不用資料の回収に出かける。館によっては、特別整理の期間中の回収を望むし、またある館へは1ヶ月に一度回収に出向くことにしている。特別整理期間中に1万冊も不用資料を回収してほしいということになると、運搬するのも所蔵調査をするのも相当重労働だ。各館でISBN総合目録や都立データとの重複調査を行なってもらえるとデポとしてはラクなのだが、不用資料の無償提供を受けるためにはこれも仕方ないのかなあ・・・。それに、より状態の良好なものをデポで所蔵しておこうと考えるとやはり、デポに持ってきて現物どうしを比較するしかないものね(そういえば、都立が複本処理をした数年前は、大胆にも、書誌データだけで重複調査を済ませていたと聞いた。MARC-機械可読目録-が定着してから発行された本はともかく、それ以前の本をわがデポではそんな風に処分したくはない。国会図書館がデジタルデータを公開するようになっているからこそ、現物に触れる可能性をできるだけ長期間保障したい)。回収とその資料の所蔵調査は、主に多摩地域の大学の司書課程履修中の学生が担っている。回収作業で地域の図書館の状況が見られ、ISBNの付与されていない資料の所蔵検索をすることにより、書誌データへのアプローチの仕方の訓練ができると好評で、ボランティア登録する学生が結構いるのは嬉しいことだ。 晴れて多摩デポの所蔵資料になることが決まったものには、公募でデザインが決まった「特製請求記号ラベル」シールを貼付する。これは、毎週土曜日にやってくる中学生・高校生たちの仕事だ。時々、自分たちの生まれる前の本にラベルを貼りながら興味深そうに見ている。こんな作業が読書への興味を湧かせることもあるようだ。本や物の扱いが丁寧になるのも副産物。 修理が必要な資料は、補修グループが処理する。このグループは毎日出勤する訳ではなく、月1回と、必要が生じた時に連絡を受けて出勤している。デポは、刊行から約100年を所蔵期間と考えているし、各館で当面の利用を終えている資料なので、補修もしばしば必要になる。多摩デポでは、毎月1回補修のための講習を行うのだが、講習の素材はデポで補修が必要になった資料なので受講生の受講態度も緊張感が漂う。補修を終えた資料が再び書架に並ぶと、なんだか誇らしい気持ちになる。 こうして、毎日、毎週が過ぎていき、デポの所蔵資料は増えていく。この蔵書の山について、年に数回、参加館からそれぞれ担当者が集まって、蔵書構成の調査・研究を行うことにしている。日常目にしているのは、刊行後10年程度までのものがほとんどだし、購入のための選書もどうしても新刊中心になってしまうので、時を超え、街を駆ける資料を目の当たりにすると、眠りかけていた資料を目覚めさせることもある。図書館員にとってデポの資料を直接見ておくことは、日々の選書や読書相談の際の自信につながっている。 目次 第4章 デポジット・ライブラリー実現に向けた経費の概算 理想的な規模と機能のデポジット・ライブラリーを実現させるためには、どのくらいの初期経費が必要なのか、その概算を算出してみました。あくまでも、素人の見積もりですので、おおよその感じをつかむものとして見てください。 また、新たにそのための土地を取得し、書庫・建物を建設することを想定しての見積もりです。運営に適した施設や、あるいは土地などが行政等の援助で確保されれば、より安価に実現できます。 初期経費の構成は、書庫と作業室・事務室などの建物建設経費と、その規模の土地取得費、さらに備品、車両、電算システム、建設・開設事務経費が必要になります。 ここでは、表1のように、規模と建物建設経費と土地取得費の概算を算出してみました。 また、表2のように、より簡単ですが経常経費の項目と、ある分館規模での実績を例示してみました。 1 自動出納書庫設置費 書庫規模として、理想的な蔵書規模は、1,000万冊です。ただし、この数値は、100年後の最終的な数値です。IT化の進展など、情報社会の動静は5年後、否、1年後を予測できないのが現状です。したがって、当初から1,000万冊を保存する容量を考えるのではなく、徐々に増設していくことを考えます。 まずは、第1期として、10年分100万冊規模で算定してみました。 あるメーカーの自動出納書庫は、100万冊規模で7億円です。 |

| コラム・なぜデポジット・ライブラリーを新設し、自動出納書庫を入れるのか | |

| デポジット・ライブラリーの設置場所としてよく言われるのは、学校の空き教室で、遊休施設の有効活用ということでも話題になります。 しかし、本当に学校の空き教室がデポジット・ライブラリーに適しているのでしょうか。床過重の問題から2階や3階の利用には補強が必要になります。エレベーターが設置されている学校は稀で、人手によって2階、あるいは3階に本を上げなければなりません。古い学校施設に補強やエレベーター設置をして、デポジット・ライブラリーとして活用するメリットがあるのでしょうか。かといって1階だけでは収容能力に問題が発生します。また、古い学校の耐用年数に問題はないのか、作業効率として、各教室に排架された資料を探し出す手間-廊下を駆け回ることなどを考えると、学校の空き教室をデポジット・ライブラリーに転用するという案には慎重を期す必要があります。 したがって、古い学校の再利用ではなく、かなりの収容能力をもち、人件費や人の手間をできるだけ省力化する方法を本プロジェクトとしては模索しました。その結果として、初期投資としては、かなりの金額がかかりますが、耐用年数の確保、ランニングコストの削減、そして将来の増築の可能性などを考慮してデポジット・ライブラリーを新設することを提案します。初期投資にお金のかかる自動出納書庫を提案するのも、上記の理由によります。 自動出納書庫は、最近いくつかの図書館で使い始めています。ICUの図書館、千葉市立中央図書館、そして国立国会図書館関西館がそれです。書架の間を出納用ロボットが走り、検索した資料が入ったラックを運び出してくる仕組みになっています。大量の資料を収納でき、人が書架の間を探し回る必要がありませんので人手を省力化できます。 また、自動出納書庫それ自体がユニット式になっていますので増設が可能です。土地の確保という問題はありましが、当初100万冊の書庫から始めて、満杯になる段階で次の100万冊の書庫ユニットを増設することもできます。 初期段階での高額の投資は避けられませんが、その後の運営等を考えて、本プロジェクトとしては、デポジット・ライブラリーを新設し、かつその中に自動出納書庫を設置することを提案します。 | |

2 建物建設経費

| (1)自動出納書庫 | ||

| 書庫の敷地面積は、同上の自動出納書庫1期分は100万冊で、490㎡が必要です。 | ||

| (2)作業・事務スペース | ||

| 書庫を中心の機能としますが、ある程度の参考資料等の閲覧スペースを計上しました。作業室、事務室、会議室は、余裕を持った規模で計上しました。 機械室等の付帯スペースとともに、総計で917㎡となります。 | ||

| (3)建設経費 | ||

| 自動出納書庫のスペース490㎡と作業・事務スペースの917㎡の合計は、1,407㎡。建設単価として1㎡で20万円として、総計2億8,140万円となります。 | ||

3 土地取得費

| (1)建物面積 | ||

| 自動出納書庫のスペースは、全期分(1,000万冊収蔵規模)を確保するものとして4,900㎡、作業・事務スペースは3階建てとして306㎡となります。 | ||

| (2)駐車場等 | ||

| 駐車場は普通自家用車の10台分で、500㎡となります。その他、外構として494㎡を計上します。 | ||

| (3)土地取得費 | ||

| 上記の自動出納書庫、作業・事務スペース、駐車場と外構で、総計6,200㎡。1㎡当たり11万円として、6億8,200万円となります。 この1㎡当たり11万円は、ある西多摩地域の住宅地の公示地価によりました。 | ||

| 4 総計額 自動出納書庫は7億円、建設経費は2億8,140万円、土地取得費は6億8,200万円で、総計16億6,340万円となります。 自動出納書庫の経費が70%以上なので、一度に設置することで、どのくらい割安となるかで、総計額は変わってきます。 表1.デポジット・ライブラリー 初期投資見積り |

| 項 目 | 面 積 | 費 用 | 内 容 | ||||

| 書庫 | 自動出納書庫 | 700,000,000円 | 第1期10年分 100万冊規模 | ||||

| 書庫費合計 700,000,000円 | |||||||

| 建物 | 自動出納書庫スペース | 490㎡ | 計490㎡ | 98,000,000円 | 建設単価1㎡ 200,000円 | ||

| 参考資料等閲覧スペース | 168㎡ | ||||||

| 作業室 | 144㎡ | ||||||

| 事務室 | 220㎡ | ||||||

| 会議室 | 40名規模 | 70㎡ | |||||

| 20名規模 | 36㎡ | ||||||

| 10名規模 | 18㎡ | ||||||

| 計124㎡ | |||||||

| 休憩室 | 26㎡ | ||||||

| トイレなど | 40㎡ | ||||||

| 機械室・廊下など 195㎡ | 195㎡ | 計917㎡ | 183,400,000円 | ||||

| 建物建設費 合計1,407㎡ 281,400,000円 | |||||||

| 土地 | 建物面積 | 自動出納書庫 | 4,900㎡ | 最終1,000万冊規模(全期分) | |||

| 閲覧室・作業室・事務室・会議室等 | 306㎡ | 3階建て延べ917㎡ | |||||

| 計5,206㎡ | 572,660,000円 | 1㎡ 110,000円 | |||||

| その他 | 駐車場 | 500㎡ | 994㎡ | 109,340,000円 | |||

| 外構 | 494㎡ | ||||||

| 土地取得費 合計6,200㎡ 682,000,000円 | |||||||

| 総計 1,663,400,000円 | |||||||

| 5 各自治体が書庫を設けることとの経済効率の比較 デポジット・ライブラリーを設けずに、自治体ごとに、書庫スペースを確保する場合の経費と比較すると、どうなるでしょうか。 デポジット・ライブラリーは、建設経費、土地容量を集約することで、規模の経済性を体現しています。 自治体ごとに書庫を設けるのに、もっとも効率的方法は、分担保存となります。しかし、仮に26市の図書館で分担するとして、事務スペースを除いても、総経費26分の1、約6,400万円でできると想定できるでしょうか。ことに、わたしたちの土地取得費は、西多摩地域の地価水準によっています。 各自治体が、それぞれの政策により保存スペースを確保するにしても、確実な資料提供を継続していくためには、デポジット・ライブラリーを設けて、規模の経済性を追求するほうが、各自治体の書庫を設ける経費より、安価な経費で確実な効果が期待できます。 さらに、運営上も、集中した資料の抜き取り、配送事務、配送・返送、納架が事務の効率化を可能にします。 6 16億6,340万円は半端な金額ではないが・・・ これまでNPOで運営を行うことを声高に主張してきましたが、NPOという組織体が単独で16億6,340万円を捻出できるかという大きな問題があります。アメリカのように有力なスポンサーが付いて、莫大な寄付金を出してくれるという夢のようなことを思い描いていても埒があきません。やはり、ここでは”公設NPO営”のように行政等の援助で施設を立ち上げることを考えてみたいと思います。 上記の経済効率の比較で算出した数字、約6,400万をもう一度使ってみましょう。この数字は、総経費16億6,340万円を多摩の26市で割り返した数字です。つまり、広域的な資料利用システムを確立するために各自治体が約6,400万を拠出すれば、立ち上げることができるとも言えるのです。個々に対策を考えるよりも長期的な視野に立った初期投資を行うことが有効です。 さらに、都立図書館、また町村の図書館からも応分の拠出をしてもらえれば、この数字はより少ない数字になります。 7 経常経費について デポジット・ライブラリーを運営していくための経費について、試算してみます。 この運営経常経費は、自動出納書庫が設置されたことを前提に算定しています。 また、最低限の運営経常経費を見積るため、運営に最低限必要な業務、人員は経費として計上しています。 算定根拠は、関係資料、多摩地域での図書館での実績を参考に算定しています。 |

| (1)人件費 | ||||

| ア 資料整理費 | ||||

| 年間、受入件数10万冊について、受入・書誌確認を1冊2分で処理すると仮定して、年間、2名分の常勤職員が必要です。 10万×2分÷60分÷7時間(実働)=476日・・・2名分 なお、デポジット・ライブラリーに移管するかの所蔵調査は、廃棄館が廃棄処理をした時点で、移管資料として識別され、書誌データも移行するシステムを前提としています。この識別、書誌作成が別途必要なら、さらに人員が必要です。 また、デポジット・ライブラリー設立当初は、多摩地域で処分する資料の多くが、デポジット・ライブラリー未所蔵であり、10万冊以上の資料を処理する必要があると想定されます。 | ||||

| イ 出納経費 | ||||

| 自動出納書庫からの出納は、申込館からネットワーク経由で申込まれ、送品日、前日・当日に対象資料が、書庫搬出と同時に貸出処理・伝票出力され、オリコンに搭載します。 返却は、伝票との照合、状態確認後に搬入と同時に返却処理されます。 必要人員として、2名分を計上します。 | ||||

| ウ NPO運営職員 | ||||

| NPOの活動を担い、経費の調達、NPOの運営に関わるボランティアとの調整、関係機関との連絡・調整、運営事務を行います。 必要人員として、1名を計上します。 | ||||

| エ 図書館専門職員 | ||||

| デポジット・ライブラリーの図書館としての運営全体を担い、図書館業務に関わるボランティアとの調整、各図書館との連絡・調整を行います。 必要人員として、1名計上します。 | ||||

| オ 必要経費の算定 | ||||

| 資料整理・出納職員 非常勤嘱託職員 4名分×850円×8時間×52週×5日=7,072千円 NPO運営職員・図書館専門職員 常勤職員 2名×3,000千円×1年=6,000千円 なお、これらの人件費は、公務員の大卒初任給や再雇用嘱託職員、NPO法人の人件費を参考に算出しました。 | ||||

| (2)運送委託費 | ||||

| 各自治体への運送は、その管理、保険等を考慮すると、自前の自動車、人員は経費がより掛かると想定されるため、委託で計上しました。 半日で3コース、週6日で 6,671千円 | ||||

| (3)消耗品・印刷費 200千円 | ||||

| 協力貸出用伝票 梱包用消耗品 印刷用消耗品 | ||||

| (4)電話・FAX費 150千円 | ||||

| (5)車両管理費(委) 850千円 | ||||

| ア 車両維持費(4トントラック) 400千円 | ||||

| 内訳 税金 25千円 車検 250千円 保険 125千円 | ||||

| イ 燃料費 450千円 | ||||

| キロ 9円 年5,000キロ | ||||

| (6)光熱水費 3,755千円 | ||||

| 内訳 電気料 2,252千円 ガス代 1,101千円 上下水道料 402千円 この計上は、事務室部分で、自動出納書庫の空調、運用経費は計上していません。 | ||||

| (7)施設維持管理費 2,803千円 | ||||

| 内訳 建物清掃委託料 1,657千円 昇降機器保守委託料 498千円 機械警備委託料 444千円 自家用電気工作物保安管理委託料 167千円 消防用設備等保守 37千円 この計上は、事務室部分で、自動書庫の維持・管理経費は計上していません。 | ||||

| (8)その他の経費 | ||||

| 土地、建物の固定資産税等の公課費 施設積立金 職員・ボランティアの保険 | ||||

表2.デポジット・ライブラリー 経常経費見積もり

| 項 目 | 内 訳 | 合 計 | 内 容 | |

| 人件費 | 非常勤職員 | 7,072,000 | 4名分 | |

| 常勤職員 | 6,000,000 | 2名 | ||

| 13,072,000 | ||||

| 運送委託費 | 6,671,000 | 週6日半日3コース | ||

| 消耗品費 | 200,000 | |||

| 電話・FAX費 | 150,000 | |||

| 車両管理費 | 維持費 | 400,000 | 4トントラック | |

| 燃料費 | 450,000 | 年5,000キロ走行として | ||

| 850,000 | ||||

| 光熱水費 | 3,755,000 | |||

| 施設維持費 | 2,803,000 | |||

| 総計 | 27,501,000 | |||

| 第5章 NPO法人でデポジット・ライブラリーを運営した場合 今日の東京の公立図書館資料をめぐる状況は、早急に「利用のための保存」の組織を立ち上げなければならないところにきています。今まさに除籍されつつある都立図書館・区市町村立図書館の資料を原資に、NPO法人によって、新たな形の図書館「デポジット・ライブラリー」を運営しようとするとき、そこには多くの可能性があると同時に、多くの課題も存在しています。 1 協働のかたち 今さまざまな場で、行政への市民参加のありようが模索されています。NPO法人でのデポジット・ライブラリーの運営は、市民参加のひとつの形と言えるでしょう。都立図書館・区市町村立図書館をバックアップするデポジット・ライブラリーは、nonprofit organizationであると同時に、「new public organization=新しい公共の形」となりうる可能性を秘めています。 市民参加における行政と市民の協働の関係には、次の三つのパターンがあります。 ① 行政が主で、市民が参加する ② 行政と市民が対等の立場で、共同で企画し、事業を行う ③ 市民が主で、行政が市民活動を支援する デポジット・ライブラリーの運営は、各自治体の図書館に一定のルールのもとに参加してもらう必要があること、資料の原資が公共物であること、保存に要する土地・施設・設備が相当の規模を要することなどから、実現性の点で③の形は難しく、①②の形がよいのではないかと考えられます。①の形態の例としては、NPO法人が都立図書館や一部事務組合から事業の委託を受けてデポジット・ライブラリーを行う場合が考えられます。②はNPO法人が運営するが、市町村立図書館、都立図書館、区立図書館と力を出し合って、施設・資料データの公開・相互貸借・物流などに関して、共同で協力システムを構築し、事業を行う形がありえます。②のデポジット・ライブラリーは、将来的に市町村立図書館が、資料の共同保存のみならず図書館行政全般の広域化をはかっていくことがあるならば、①の一部を占めるという形に移行していくことになるかもしれません。 |

| コラム・デポのNPO法人での運営と公立図書館の運営委託 | ||

| 図書館法の精神に反する公立図書館の委託は、社会教育機関である図書館の運営責任の所在を曖昧にするだけでなく、すでに実施されている図書館で、サービス低下・非効率性、プライバシー保護の危うさなどの多くの問題が顕在化しており、今後の行方が懸念されています。それではNPOのデポ運営に問題はないのでしょうか。 共同保存は確かに公立図書館の責務のひとつですが、第一線の公立図書館とデポでは、実際の運営上、大きな相違があります。デポは、各図書館の主体的な判断に基基づく除籍資料を受取って保管する受身の立場であること、貸出対象は図書館であり、個個人への直接貸出は行わず、したがって市民の個人情報を一切取り扱わないことなどで、問題は起きにくいと思われます。 | ||

| 2 NPO法人での運営がひらく可能性 デポジット・ライブラリーは、広域で行うところに効率性が生まれ、有効性が発揮されます。当面は多摩地域がサービス対象ですが、中期的には東京都全域、さらに長期的には近県などへも範囲を広げると考えれば、自治体の枠組みにしばられないNPO法人組織は、柔軟で有利な点があります。他のNPOやNGOと協力しつつ、海外をも視野に置いて、資料の提供・交換などの活動に取り組むことも考えられます。 また、NPO法人は、独立した市民の組織として、公立図書館・公立以外の図書館・類縁機関など官・学・産・民それぞれのニーズを拾い、自由な立場でネットワーキング、パートナーシップ確立の提案を行うことができます。 |

| コラム・民間委託vsNPOでの運営 | |

| 東京都や一部事務組合がデポを設立し事業を民間委託する場合と、NPOがデポを運営する場合とでは、どちらが優れているのでしょうか。 民間委託の場合は、委託する側が運営方針・目標を明確にした上で、委託事業の内容を吟味し、継続的に十分な委託費を確保して、能力のある業者を確保することができれば、それなりの結果を出すことができるでしょう。けれども、自治体の財政難に端を発した都立図書館の再編計画、区市町村立図書館の書庫スペース逼迫の状況をみてもわかるように、現時点で十分な委託費が確保できるかどうかは大いに疑問です。国内にデポのノウハウや実績を持つ民間業者が存在しない(公共・民間を問わずデポ自体が未開拓分野)という点も、委託の効果に不安をいだかせます。 NPOもデポのノウハウや実績を持たない点は民間営利業者と同じですが、多摩地域の図書館サービス事情と図書館業務に明るい図書館OBや現役図書館職員ボランティア、地域の図書館ユーザーである市民ボランティアの活用を期待でき、まさに地域に根ざした活動を展開していける有利さがあります。また、独立した市民組織として、自治体の事業の枠を超えて活動を広げていける可能性も持っています。NPOでのデポが成功するかどうかのポイントは、組織を維持・発展させていけるだけの収入を得 る手段の確保、収益をあげられる事業の開発、そして人材の確保にかかっています。 | |

| 国内において、デポジット・ライブラリー的機能を部分的に持つ図書館はあっても、デ ポジット・ライブラリーそのものは、存在していません。模範となる先例がないため、苦労はあるでしょうが、その反面NPO法人として事業展開していくとき、競合する事業者はなく、有利だともいえます。 次の観点から、創業の条件は整ってきていると考えられます。 ① 国や自治体のNPO支援が始まっている。 ② 公立図書館・大学図書館・学校図書館・専門図書館ともデポジット・ライブラリーに対するニーズがある。 ③ 誰もやっていない←→競争相手がない←→ビジネスチャンス。 ④ 市民・図書館職員の参加意思がある。 3 NPO法人(特定非営利活動法人)という法人格が必要な理由 デポジット・ライブラリーを立ち上げることは、法人でなく任意団体や個人であっても可能です。しかし、相当の規模を持つ活動を展開するにあたって、法人格があることは、有利に働きます。法人格を持つことによるメリットとして、次の事項をあげることができます。 |

| (1)一般的な法人格取得のメリット | |||

| ① 法人名で契約の主体になれる | |||

| 銀行口座の開設、資金の調達・借入、事務所の賃貸契約、不動産登記、職員との雇用契約など | |||

| ② 受託事業や補助金・助成金を受けやすくなる | |||

| ③ 公的施設を利用しやすい | |||

| ④ 社会的信用を得られる | |||

| 特に海外活動を行う場合は必須 | |||

| (2)デポジット・ライブラリー運営上の法人格の必要性 | |||

| 都や市町村からの資料の譲渡・寄託は、任意団体では受けにくい。 ただし、メリットがある反面、デメリットもあります。 | |||

| ① 事務処理(事業報告書・貸借対照表などの資料の作成・情報公開、総会・理事会の開催、定款・役員の変更に伴う届出など)が煩雑 | |||

| ② 課税対象となる | |||

| ③ 解散時に残余財産は公的機関等に譲渡しなければならない | |||

| ※ デポジット・ライブラリーとしては、やむをえず解散する場合、資料などを散逸 させずに公的な機関に譲渡できるとすれば、これは一面、安心できる部分でもある | |||

| 4 NPO法人の経営 NPO法人がデポジット・ライブラリー事業を円滑に実施・継続していくためには、まず法人組織として経営が成り立っていなければなりません。次にあげるのは、経営にあたって、留意すべき点や必要となる事項です。 |

| (1)経営の基本的考え方 | |||

| ① デポジット・ライブラリーを本来の目的・活動(本体事業)とする | |||

| ② 本来の目的・活動を逸脱せず、堅実かつ健全、長期に継続できる経営を行う | |||

| ③ 運営の自主・独立、経済的自立 | |||

| 補助金・助成金を利用しても依存はせず、事業を展開し収益を確保して、自立的・継続的にライブラリーを運営する | |||

| ④ 質の高いサービス・事業の実施 | |||

| 非営利、ボランティアの立場に甘えない。公共的なサービスを提供する図書館として専門的で質の高いサービス、高い顧客満足度をめざす。信用・信頼され、利用され、必要とされる図書館をつくる | |||

| ⑤ 質の高いサービスの展開のために、専門的能力を持つ人材を確保する | |||

| ⑥ 出来る範囲(当面、すでに都立図書館から除籍されて町田市内に保管中の再活用資料)からはじめ、実績をつくっていく | |||

| ⑦ 行政とのパートナーシップで事業を実施するにあたって、行政の支援が必要である | |||

| 次の事項については支援を要請していく | |||

| ・情報の公開・提供 ・事業の委託 ・施設・設備の提供・貸与 ・資料の譲渡・寄託 ・資料データの提供 ・すでにある相互協力システムの活用 都立図書館の蔵書検索システムや相互協力の貸出申込システムへの相乗り ・都立図書館の協力車の巡回 ・補助金・助成金 ・デポジット・ライブラリーとの連携・事業委託窓口の一本化 一部事務組合のような契約主体となれる組織が望ましいが、それができるまでは 東京都市町村立図書館長協議会・その他の広域的な組織によって、委託内容などの標準化をはかれるとよい ・各種委員会・協議会・審議会等へのNPOの参加 ・研修機会の提供・広域的連絡会等へのNPOの参加 ・行事の共催・後援 ・信用保証 ・NPOが軌道にのるまでの期間の自治体職員の派遣 ・ボランティア休暇の整備による職員のボランティア奨励 | |||

| 5 経営の主体 NPO法人の経営は、市民と図書館員が互いの知識・知恵・力を持ち寄って行います。保存資料のユーザーである市民と、資料の橋渡し役の図書館員、双方が協力しあうことで、使いやすく運営しやすいデポジット・ライブラリーが育っていくことを期待します。 |

| コラム・わたしたち「多摩むすび」のNPOへの関わり | |

| 2001年9月に都立図書館の再編計画を知ったわたしたちは、「都立図書館があぶない!住民と職員の集会実行委員会」を結成し、その撤回、見直しを求めて運動を展開してきました。しかし、残念ながら東京都はほぼ規定方針どおりの再編計画を実行に移し始めました。このような状況のなか、図書館を真に住民のものにするためには、住民と現場の図書館職員が互いに力を合わせて、さらに運動を継続、発展させる必要があるとして、2002年8月に「多摩地域の図書館をむすび育てる会(略称「多摩むすび」)」を結成しました。 この会の目的は、次のとおりです。 ① 多摩地域の図書館が公共図書館を中心に連携協力し、市民が求める資料・情報を提供できるような仕組みを研究し、提案すること。 ② 多摩地域の公共図書館の資料の共同保管・共同利用のシステムの実現。 ③ 市民と図書館職員とのよりよいパートナーシップの確立。 「多摩むすび」は、ゆるやかで自由な組織として、活動を継続していきたいと考えています。「多摩むすび」は、NPOの会員または賛助会員として、NPOを支援する一方、デポジット・ライブラリーに含まれない活動や収益が見込めない事業について、より幅広い活動を行います。多摩地域の図書館を結び育てる「多摩むすび」は、ゆるやかで自由な組織として、活動を継続していきたいと考えています。「多摩むすび」は、NPOの会員または賛助会員として、NPOを支援する一方、デポジット・ライブラリーに含まれない活動や収益が見込めない事業について、より幅広い活動を行います。 | |

| 6 人材・会員 NPO法人は、いろいろな能力・知識・個性を持った人々が、各自のできる範囲で、持てる力を出し合って作り上げていくものですが、順調な運営のためには、次のような人材を確保することが必要です。どの部門の人材が欠けても、十分な活動を行うことができません。 また、非営利組織ではあっても、規模からして専任職員は必要です。専任職員は有給でないと、ふさわしい人材の確保がなかなか難しいのですが、できれば経営人材・専門スタッフを最低各1名はほしいところです。専任職員は、多摩地域の人材からふさわしい人を選ぶか、または公募という選択肢もありえます。 ① 経営人材 事業の進捗管理、スタッフ・ボランティアのまとめ役、資金管理、マーケティング、行政や関係団体との調整を行う マネジメント力・マーケティング力・コーディネイト力が必要 ② 専門スタッフ人材 図書館の専門知識・情報を持ち、本体事業の要となる ③ ボランティア人材 活動に労力を提供する 市民だけでなく行政職員・企業社員もありうる ④ 理解ある市民 サービスの最終的受け手、支援者 ⑤ 理解ある行政人材 パートナーとして支援、協働して事業を展開 ⑥ 理解ある企業人材 パートナーとして支援、協働して事業を展開 |

| コラム・NPO法人の社員・役員 | |

| NPO法人設立には、最低社員10人以上、役員4人(理事3監事1)以上は必要です。公務員も無給与・無報酬なら、社員・役員になれます。社員には議決権があります。社員になれる資格を問う場合は妥当な理由がなくてはならない、と決められています。社員は個人のみでもよいし、団体(営利団体を除く)も社員として認めることができます。 社員以外に、趣旨に賛同し活動に協力するが議決権を持たない賛助会員をつくることもできます。法人設立の際には、入会金・会費の金額、理事の定数、理事の任期(2年以内と決まっているが、再任を認めるかどうか)、理事長・副理事長を置くか、役員は無報酬かどうか(ただし、職員としての給与は報酬ではなく、費用弁償も報酬ではない)、総会・理事会の定足数・召集手続きのルールなど、いろいろなことを決めておかなくてはなりません。 | |

| 7 事務所・ライブラリーの施設 法人立ち上げ当初の事務所は、デポジット・ライブラリーの施設が確保できるまでは、個人の自宅でも問題はありません。ただし、将来的に東京都以外にも事業を展開する可能性があれば、東京都外にも事務所を設けて、NPO認証の所轄を東京都ではなく、国にしておかなければなりません。 デポジット・ライブラリーの施設の場所は、多摩地域内で、次の条件を満たせるところをみつけられればよいのですが、すべての条件を満たすのはかなり難しいと思われます。 ① 交通の便が良く、物流の基地となりうる ② 人的資源が得やすい地域 ③ 災害の恐れが少ない ④ 施設拡張のゆとりがある また、デポジット・ライブラリーには、次のようなスペースが必要です。 ① 書庫 収納資料の性格・冊数に応じて、自動出納書庫・電動集密書架・オープン書架など ② 作業室・荷開けスペース ③ 駐車スペース ④ 事務室・休憩室 ⑤ 会議室 当面独自施設を獲得することは困難であると思われますので、公的機関などの空きスペースの利用を模索します。将来的には、独自の施設・設備を持つことをめざしますが、おそらく初めは書架などの備品は、不用品の寄贈を募るなどしてやりくりせざるをえないでしょう 8 資金 運営のための資金源としては、次のものが考えられます。 ① 会費・寄付金 ② 古紙リサイクル事業 ③ その他の事業から生じる収益 その他の事業については「9.デポジット・ライブラリー以外の事業」参照 ④ 補助金・助成金 |

| コラム・NPO法上の活動分野 | ||

| NPO法では、17の分野がNPOの活動分野として認められています。すぐにいくつもの分野で実際に活動を行うかどうかは別として、認められているほとんど全てにあたる16の分野にわたって、デポは活動を行える可能性があると思われます。 | ||

| ① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動→保健・医療・福祉に関する資料・情報の収集・保存・提供・普及事業や大活字本などの障害者用資料の収集・保存・提供・普及事業 ② 社会教育の推進を図る活動→保存図書館事業そのものが該当 ③ まちづくりの推進を図る活動→まちづくりに関する資料・情報の収集・保存・提供・普及事業 ④ 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動→学術・文化・芸術・スポーツに関する資料・情報の収集・保存・提供・普及事業 ⑤ 環境の保全を図る活動→環境保全に関する資料・情報の収集・保存・提供・普及事業や紙資源のリサイクル事業 ⑥ 災害救助活動→災害による資料喪失を防ぐ分散保存対策および喪失した場合の補充提供事業や被災した資料の修復事業 ⑦ 地域安全活動→地域安全に関する資料・情報の保存・提供・普及事業 ⑧ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動→人権擁護・平和推進に関する資料・情報の保存・提供・普及事業 ⑨ 国際協力の活動→国際協力に関する資料・情報の収集・保存・提供・普及事業や海外の図書館・団体・個人への資料提供事業、海外の図書館・団体との資料交換事業 ⑩ 男女共同参画社会の形成促進を図る活動→男女共同参画に関する資料・情報の収集・保存・提供・普及事業 ⑪ 子どもの健全育成を図る活動→児童資料の収集・保存・提供・普及事業 ⑫ 情報化社会の発展を図る活動→資料情報の作成・提供・普及事業や資料のデジタル化事業、電子図書館支援事業 ⑬ 科学技術の振興を計る活動→科学技術に関する資料・情報の収集・保存・提供・普及事業 ⑭ 経済活動の活性化を図る活動→経済活動の基礎となる資料・情報の保存・提供・普及事業 ⑮ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動→職業能力開発に役立つ資料・情報の保存・提供・普及事業 ⑯ 消費者の保護を図る活動→消費者保護・商品情報に関する資料・情報の保存・提供・普及事業 | ||

| 9 デポジット・ライブラリー以外の事業 NPO法人の本体事業である利用にあたって対価をとらないデポジット・ライブラリーを支えていくためには、本体以外の部分で収益をあげられなくてはなりません。ユニークで有益な事業のアイデアを出し、創意工夫をこらしてそれらを現実化し、実施していかなくては、収益は得られないのです。 しかし、現在活動中のNPO法人の例をみても、継続的かつ安定的に収益をあげていくのは、相当の覚悟と努力をもってしても、決して容易なことではないようです。 次にあげる事業例は、思いつくまま、アイデアを自由に列記したものです。中にはほとんど実現性のないものもありますし、ニーズや採算性の点で、いろいろ難点があるものが多いことは否めません。可能性がややありそうに思えるものでも、事業化には、まだまだ一工夫も二工夫も必要です。なお、提案している事業の中には、無料で行うことを想定しているものもあります。 |

| (1)本・雑誌のリサイクル | |||

| ① 古紙リサイクル | |||

| 回収して紙資源とする。除籍資料だけでなく、各図書館で不要な寄贈本・市の刊行物の余部も回収して利用する | |||

| ② 古本販売(市民対象) | |||

| 何らかの付加価値をつけて売る必要がある。除籍資料だけでなく、各図書館で不要な寄贈本も回収して利用する | |||

| ③ 古本・雑誌バックナンバー販売(図書館・類縁機関対象) | |||

| 全国レベルで、品切れ・絶版などのため市場で入手できない探索資料を提供。 新館建設中の図書館、特殊コレクションを収集している図書館には、積極的に売り込む。雑誌の欠号も積極的に売り込む 図書データや製本などの装備込みで売ることも考える | |||

| ④ 古本・雑誌バックナンバー提供 | |||

| 火災・水害その他の災害で資料を喪失した図書館等に資料を提供 | |||

| ⑤ 資料交換の仲介・提供 | |||

| ・公立図書館・大学・学校・専門図書館・類縁機関(博物館・公文書館など)間の仲介・手続き代行 ・海外の図書館との仲介・手続き代行 ・海外の日本人学校へ提供して補助金を得る | |||

| (2)本・雑誌の国際間協力貸出 | |||

| (3)資料収集手続き代行 | |||

| 非売品の行政資料・観光パンフなどの共同一括収集 | |||

| (4)資料保存 | |||

| ① 脱酸処理の契約の請負 | |||

| 図書館等・市民の蔵書で脱酸処理が必要なものの需要の取りまとめをし、ある程度の量にして、大量脱酸の発注を請け負う | |||

| ② 製本 ③ 修理 | |||

| (5)書誌データ作成 | |||

| ① 三多摩MARC ② 目次・内容情報のデータが無い古い資料の目次・内容データ作成 | |||

| (6)資料の電子化、メディア変換の代行・仲介 | |||

| 電子化に伴う著作権処理も請け負う | |||

| (7)出版・編集 | |||

| ① 図書館発行物(利用案内・図書館報・地域資料など)の編集・出版請負 ② 各種印刷物のデザイン ③ 書誌・索引編集 三多摩全市町村史総合索引など ④ 講演会などのテープ起こし | |||

| (8)調査・コンサルタント・業務評価 | |||

| ① 施設・サービスの比較調査資料提供 ② 蔵書診断 ③ サービスの覆面調査 ④ 三多摩のベテラン図書館員による図書館業務相談 | |||

| (9)図書館展示の企画・デザイン | |||

| (10)インターネット・サイト情報の提供 | |||

| お役立ちサイト情報、リンク集、リソース集 | |||

| (11)人材バンク | |||

| (12)図書館・書店用品のリサイクルセンター | |||

| ① 図書館・書店間の不要書架・用品の譲渡・交換の仲介 ② 不要書架・用品の引き取り・修理後一般への販売 | |||

| ただし、デポジット・ライブラリーで使えるものは貰って使う。廃業書店の不要書架の情報などを早く得て動く | |||

| (13)図書館・書店用品のモニター・商品テスト | |||

| (14)図書館用品情報ダイレクトメール請負 | |||

| 各社のカタログ等をとりまとめて全国の図書館へ一括送付 | |||

| (15)図書館・書店用品の開発 | |||

| アイデア商品を開発して、特許を取って儲ける。カレンダー・シールなどキャラクター商品も | |||

| (16)レンタル | |||

| ① 図書・雑誌 | |||

| 店舗・テレビ・映画・芝居のインテリア・小道具用 | |||

| ② 図書館インテリアとして、絵画・ぬいぐるみなど | |||

| (17)カルチャーセンター・図書館塾 | |||

| ① 読み聞かせ・点訳・朗読・インターネット検索講座など ② 司書資格取得者の図書館実習・インターンシップの一部引きうけ | |||

| (18)貸し倉庫 | |||

| ① 小出版社・書店の倉庫としての貸しスペース ② 個人の蔵書の倉庫としての貸しスペース | |||

| ただし、施設にゆとりがある場合、ある期間のみ | |||

| (19)貸し展示場 | |||

| ① 出版社の新刊見本展示場として一般に公開 ② 図書館・書店家具のショールーム | |||

| 場合によっては家具を提供してもらって、使用しながらみてもらう | |||

| (20)テーマパーク | |||

| 懐かしの昭和40年代の図書館。古い家具・子どもの頃読んだ本…。図書館用品博物館。 | |||

| (21)過去の書物、印刷・出版産業や読書環境を再現する博物館施設 | |||

| (22)図書館業務請負 | |||

| ① 蔵書点検時の資料スキャン ② 装備 ③ 資料のアルコール清掃・消毒 ④ その他、半日・1日単位の助っ人何でも屋 | |||

| (23)喫茶店・カフェ委託請負 | |||

| (24)自習室受付業務請負 | |||

| NPO法人設立までの流れ | ||

| NPO法人の設立手続きは、次のような流れで行われることになっています。 | ||

| 設 立 を 決 定 ↓ 設立認証申請の事前準備…所轄庁確認・手引書取り寄せ・事前相談 ↓ 設立発起人会…定款・設立趣意書・事業計画書・収支予算書などの原案作成 ↓ 設 立 総 会 ↓ 設立認証申請書類の作成 ↓ 設立認証の申請 ↓ 縦覧・審査…2ヵ月間一般に縦覧、同時に所轄庁審査、縦覧後2ヵ月(提出後 2ヵ月以上4ヵ月以内)に認証・不認証決定 ↓ 設立認証の決定 ↓ 設立登記申請のための事前準備 ↓ 設立登記の申請…主たる事務所の所在地での登記は認証書受領後2週間以内、従たる事務所の登記はさらにその後2週間以内に完了させる ↓ NPO法人の成立 ↓ 各 種 届 出 等 | ||

図1.デポジット・ライブラリー想定図

| おわりに これからの公共図書館の運営を考えた場合、いまのような運営体制のまま推移するとは思われません。より効率的な運営を模索する必要があります。効率的なという意味は、安易な委託や安上がりで質の低い行政運営を行うことではありません。図書館サービスの質を高めながら、経費の節減等、無駄を省く方法を考えることです。都立図書館の再編問題が表面化したとき、われわれは反対運動を起こしました。効率化の名のもとに多くの貴重な資料が処分されることになったからです。しかし、ただ反対するだけではなく、より有効な対案対置――資料を有効活用しながら効率的な運営が行えるシステムを提起していくことも考えてきました。 市民一人ひとりが考え、自分の意見を持ち、議論をとおして発展していく社会、あるいは自分の幸福を誰でもが求め、実現できる社会をつくるためには、さまざまな情報を入手し、比較検討することが不可欠です。その情報をだれにでも提供するシステムが図書館です。先人が残してくれた知としての資料(情報)を右から左に処分するのではなく、それを保存し、活用すること――利用のための資料保存をするためのシステムを考える時が、今、来たのです。 わたしたちが出した結論は、「市民の力」で「情報の共有化」と「広域的な資料活用」を行うことができるシステムを作ること、その手始めとして、”デポジット・ライブラリーを多摩地域で作ろう!”ということでした。 実現には、いくつもの乗り越えなければならない課題があります。お金の問題、場所の問題、そして人の問題、行政との関係等々・・・。 しかし、種を蒔かなければ芽はでません。芽がでて、花が咲き、実がなることを信じてこの報告書を書き上げました。多くの皆さんの賛同を得て、この構想をさらに豊富化し、現実のものとしていきたいと思います。 21世紀はじめ、わたしたち市民が協力し、多摩地域から図書館運営の新たな手法を提起していきたいと思います。 なお、デポジット・ライブラリーの実現に向けた広域的な課題を、参考として提起しておきたいと思います。 付篇 デポジット・ライブラリー実現に向けた広域的課題 デポジット・ライブラリーを実現するためには、議員や行政組織に働きかけなければなりません。それも各地方自治体、多摩地域の広域組織、あるいは東京都や国の関係者にです。 そのために、図書館のあり方を、利用者として、職員として、その課題を実感とともに訴えることが第一です。 同時に、現在の政策動向と、図書館の課題とが結びつくことを示すことも、図書館を政策に位置付けるきっかけにできます。 参考となる背景動向や広域的課題をあげてみます。 |

| (1) 国家レベルでの対応 | |||

| ① 知的財産基本法 | |||

| 知的財産基本法(平成14年法律第122号)が、平成14年12月4日に成立しました [ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/hourei/021204kihon.html ]。 同法は、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用を図るもので、地方公共団体にもその責務があるとしています。この知的財産のなかに著作物も含まれます。 同法については、知的財産権、著作権関係の論議が中心となっていますが、図書館は知的財産についての、もっとも基礎的社会資本として、同法の推進の対象となると訴えるべきです。 | |||

| ② e-Japan戦略・ICチップ | |||

| e-Japan戦略の2002年では、重点政策5分野の中に「行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進」があり、さらに、「電子商取引等の促進」とも関係があります。 経済産業省は、ICチップの導入を、今後の物流政策や情報産業育成、国際的規格とも関わることから、国家戦略の一つとして、検討をすすめています。 出版関係団体と日本図書館協会による日本出版インフラセンターも、出版物へのICチップ添付の検討を進めています。 その利便性、運用性、プライバシー保護の観点から、どのような書誌が搭載されるのか、堅牢性等、その機能、仕様について無関心ではいられません。 (文末「出版流通におけるICタグ検討の動き」参照) | |||

| ③ 文化財の保存 | |||

| 資料保存の観点からは、文化審議会文化財分科会企画調査『文化財の保存・活用の新たな展開―文化遺産を未来へ生かすために』(平成13年11月16日)は、資料の文化財としての保存としての意義付けとして活用できます。 [ http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/11/011115/mokuji.htm ] | |||

| (2)地域レベルでの対応 | |||

| 地域レベルでは、多摩地域の広域事業として位置づけられます。広域事業として位置づけるのは、各自治体の主体性を確保しながら、サービスの高度化、経済効率の確保を実現するためです。同時に、継続的にデポジット・ライブラリーのNPOへの援助、あるいは運営の基盤とするためです。 さらに広域的な役割として、 | |||

| ① ICチップ導入-多摩地域での標準化した導入推進 | |||

| 多摩地域をモデルケースとして、標準化・規格化による高機能化や、これを機会に書誌の共通化を、大量導入による低廉化により実現できないでしょうか。 | |||

| ② インターネットサイト共有センター | |||

| インターネット環境の整備により、各事業者は、その事業活動としてホームページの立ち上げと、関係情報の掲載を進め、有用な情報入手の機会となっています。個人・グループにおいても同様です。しかし、膨大な量の情報群から有効なサイトを見つけ出し組織化して再活用することを個々の自治体で行っていては、非効率的です。広域的な推薦サイト集の作成、発信する体制をリソース・センターが担います。類似例として、lii.org( Funded by the Library of California)[ http://lii.org/ ]があります。 | |||

| ③ 大規模図書館 | |||

| 多摩地域の各図書館が所蔵する資料の範囲にはばらつきがありますが、より高いレベルの水準、たとえば大学専門課程から大学院レベルにも対応できることが求められています。専門雑誌、外国語資料等もです。しかし、これらをすべての自治体で実現するのは困難です。多摩地域を4ブロックとして、東部・北部・南部・西部に広域利用の大規模図書館を設け、多摩地域の住民なら誰もが利用できるようにすべきではないでしょうか。 | |||

| ④ 図書館システム運用センター | |||

| 情報システムを複数自治体で運用し、システム経費削減やハード機器の一括管理・運用が、課題となろうとしています。この事例として、図書館システムを広域運用することも考えられます。(参考 『「電子自治体」と市町村の情報戦略 今こそe!TAMA as ONEを実現するために』 東京市町村自治調査会,2002.3,297p [ http://www.tama-100.or.jp/download.html ] また、デポジット・ライブラリーの効率的運用には、書誌の統一運用が必要です。さらに、流通ルートに乗らない、地域行政資料を中心とした多摩マークも運用・作成します。 | |||

| 出版流通におけるICタグ検討の動き 「日本出版インフラセンター ICタグ技術協力企業コンソーシアム」が、2002年11月28日に、日本書籍出版協会、日本雑誌協会、日本出版取次協会、日本書店商業組合連合会、日本図書館協会を設立団体として設けられました。 前身である「日本出版データセンター」(2002年4月設立)の出版(商品)情報データベースの構築の役割に、ICタグの導入や貸与権が確定された後の受け皿機関の研究のために名称、組織改編を行ったものです。 「日本出版インフラセンター ICタグ技術協力企業コンソーシアム」ホームページ [ http://www.jpo.or.jp/ ] さらに、その活用は、国レベルの物流政策としても検討されています。 経済産業省では、商品物流の高度化や業種を超えた活用、廃棄物不法投棄対策等と物流管理にとどまらない機能を、次世代の商品物流政策として検討し、2003年4月には、「商品トレーサビリティの向上に関する研究会中間報告」をまとめました。 「商品トレーサビリティの向上に関する研究会」経済産業省商務情報政策局情報経済課、流通政策課 「商品トレーサビリティの向上に関する研究会中間報告」 経済産業省ホームページでの掲載 [ http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003896/ ] 添付資料 ・「ISBN総合目録多摩地域2002.11版独自データ件数・割合(総合)」および全蔵書における推定数(p.14参照) ・除籍率の比較 1980年度中期と2001年度(p.8-9参照) 多摩地域から東京の図書館を考えるプロジェクト 開催日 |

| 2002年 | |

| 第1回 | 7月5日 |

| 第2回 | 7月17日 |

| 第3回 | 8月8日 |

| 第4回 | 9月27日 |

| 第5回 | 10月16日 |

| 第6回 | 11月6日 |

| 第7回 | 11月25日 |

| 第8回 | 12月5日 |

| 第9回 | 12月22日 |

| 2003年 | |

| 中間報告検討集会第1回 | 1月12日 立川市女性総合センター |

| 第10回 | 1月22日 |

| 中間報告検討集会第2回 | 2月9日 町田市立中央図書館 |

| 第11回 | 2月26日 |

| 中間報告検討集会第3回 | 3月9日 東村山市立中央公民館 |

| 第12回 | 3月18日 |

| 中間報告検討集会第4回 | 4月13日 調布市文化会館たづくり |

| 第13回 | 4月18日 |

| 第14回 | 4月30日 |

| 第15回 | 5月22日 |

| 第16回 | 5月28日 |

| 第17回 | 6月3日 |

| 第18回 | 6月12日 |

| 第19回 | 6月26日 |

| 第20回 | 7月6日 作業日(基本構想たたき台印刷) |

| プロジェクト関連事務局会議 | 7月12日 日野市(基本構想たたき台検討) |

| 第21回 | 7月29日 |

| 第22回 | 8月6日 |

| 第23回 | 8月14日 |

| 基本構想書印刷 | 8月23日 |

| 多摩むすび会員『基本構想』説明会 | 9月4日 |

| 多摩地域から東京の図書館を考えるプロジェクト・メンバー 雨谷逸枝(東京都立日比谷図書館) 鬼倉正敏(日野市立中央図書館) 斎藤誠一(立川市中央図書館) ○ 中川恭一(西東京市ひばりが丘図書館) 吉田光美(調布市立図書館) ※ ○は取りまとめ |

| 東京にデポジット・ライブラリーを作ろう! | |||

| -多摩発・デポジット・ライブラリー共同保存図書館基本構想- | |||

| 2003年9月4日 | |||

| 編集:多摩地域から東京の図書館を考えるプロジェクト | |||

| 発行:多摩地域の図書館をむすび育てる会 | |||

【記録】東京にデポジット・ライブラリーを作ろう!-多摩発・共同保存図書館(デポジット・ライブラリー)基本構想-